25 Centime Schweiz Silber

1847, Schweiz, Genf (Kanton). 25-Centimes-Silbermünze. Prägejahr: 1847. Referenz: KM-135. Nennwert: 25 Centimes. Prägeort: Genf (Schweizer Kanton & Republik). Material: Billon-Silber (Silber von geringer Reinheit!) Vorderseite: Beleuchtete Initialen IHS im Kreis über einem großen halbierten Schild mit dem Genfer Wappen (gekrönter Adler / Schlüssel). Legende: . POST . TENE BRAS . LUX . / A.-B. Rückseite: Wert (25), Nennwert (CENTIMES) und Datum (1847) im inneren Kreis. Legende: * REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Im lateinischsprachigen Christentum des mittelalterlichen Westeuropas (und so auch unter Katholiken und vielen Protestanten heute) ist das gebräuchlichste Christogramm „IHS“ oder „IHC“, womit die ersten drei Buchstaben des griechischen Namens Jesus, Iota-Eta-Sigma oder ΙΗΣ, bezeichnet werden. Der griechische Buchstabe Iota wird durch I dargestellt, Eta durch H, während Sigma entweder in seiner Mondform, dargestellt durch C, oder in seiner finalen Form, dargestellt durch S, vorliegt. Da die Buchstaben I und J des lateinischen Alphabets erst im 17. Jahrhundert systematisch unterschieden wurden, sind „JHS“ und „JHC“ gleichbedeutend mit „IHS“ und „IHC“. Das Bistum Genf war von Anfang an ein Suffraganbistum des Erzbistums Vienne. Die Bischöfe von Genf besaßen seit 1154 den Status eines Fürsten des Heiligen Römischen Reiches, mussten jedoch lange gegen die Vormünder (advocati) des Bistums, die Grafen von Genf und später die Grafen des Hauses Savoyen, um ihre Unabhängigkeit kämpfen. Letztere erhielten 1290 das Recht, den Vizedominus der Diözese einzusetzen. Der Titel eines Vidame von Genf wurde den Grafen des Hauses Candia unter Graf François de Candie von Chambéry-Le-Vieux, einem Schlossherrn des Hauses Savoyen, verliehen. Dieser Beamte übte in der Stadt die niedere Gerichtsbarkeit im Bischofsamt aus. 1387 verlieh Bischof Adhémar Fabry der Stadt das Magnum, die Grundlage ihrer kommunalen Selbstverwaltung, das jeder Bischof bei seiner Thronbesteigung bestätigen musste. Als die Grafenlinie von Genf 1394 ausstarb und das Haus Savoyen ihr Gebiet übernahm und ab 1416 den Herzogstitel annahm, versuchte die neue Dynastie mit allen Mitteln, die Stadt Genf unter ihre Macht zu bringen, insbesondere indem sie Mitglieder ihrer eigenen Familie in den Bischofssitz erhob. Die Stadt schützte sich durch den Anschluss an die Eidgenossenschaft und vereinigte sich 1526 mit Bern und Freiburg. Die protestantische Reformation erfasste Genf. Während Bern die Einführung der neuen Lehre befürwortete und Predigtfreiheit für die Reformatoren Guillaume Farel und Antoine Froment forderte, kündigte das katholische Freiburg 1511 seine Treue zu Genf. 1532 musste der katholische Bischof der Stadt seine Residenz verlassen und kehrte nie wieder zurück. 1536 bekannten sich die Genfer zum Protestantismus und riefen in ihrer Stadt die Republik aus. Der protestantische Führer Johannes Calvin lebte von 1536 bis zu seinem Tod 1564 in Genf (abgesehen von einem Exil von 1538 bis 1541) und wurde zum geistlichen Oberhaupt der Stadt. Genf wurde zu einem Zentrum protestantischer Aktivität und brachte Werke wie den Genfer Psalter hervor, obwohl es oft Spannungen zwischen Calvin und den städtischen Behörden gab. Obwohl die Stadt selbst unter Franz von Sales eine protestantische Hochburg blieb, kehrte ein großer Teil des historischen Bistums im frühen 17. Jahrhundert zum Katholizismus zurück. Während der Französischen Revolution (1789–1799) stritten aristokratische und demokratische Fraktionen um die Kontrolle über Genf. 1798 annektierte Frankreich, damals unter dem Direktorium, Genf und sein umliegendes Gebiet. 1802 wurde das Bistum mit dem von Chambéry vereinigt. Auf dem Wiener Kongress 1814/15 wurde das Genfer Gebiet auf 15 savoyische und sechs französische Gemeinden mit über 16.000 Katholiken erweitert; gleichzeitig erfolgte die Aufnahme Genfs in die Schweizerische Eidgenossenschaft.

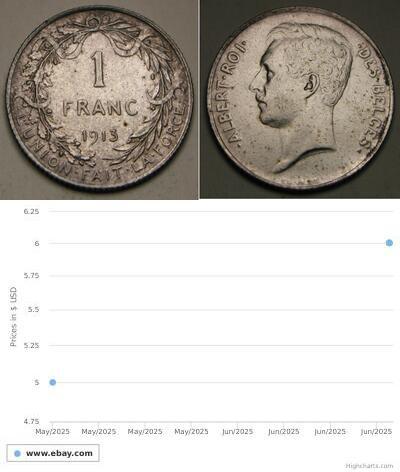

6

Münzen in der Gruppe

(740 X 370 Pixel, Dateigröße: ~67K)

Beigetragen von: anonymous 2019-05-29

1847,SCHWEIZ. Genf/Genève. Stadt und Kanton. 25 Centimes 1847, Genf. Probe in Silber. 4.87 g. Richter (Proben) 1-476. Demole 704. D.T. -. HMZ -. Sehr selten / Very rare. Prachtvolle Erhaltung mit herrlicher Patina / Beautiful condition with magnificent patina. FDC / Uncirculated. (~€ 2'205/USD ...

(829 X 410 Pixel, Dateigröße: ~108K)

Beigetragen von: anonymous 2015-09-01

SCHWEIZ Genf / Genève Kanton 25 Centimes 1847. Silberabschlag. 4.94 g. D.T. 282, var. HMZ 2-365c. Selten. Etwas gereinigt. Vorzüglich- FDC.

(1500 X 746 Pixel, Dateigröße: ~196K)

Beigetragen von: anonymous 2019-03-28

Schweiz-Genf, Stadt und Kanton. 25 Centimes 1847. HMZ 2-365. Prachtexemplar. Stempelglanz

(1537 X 740 Pixel, Dateigröße: ~229K)

Beigetragen von: anonymous 2019-01-30

1847, Switzerland, Geneva (Canton). Silver 25 Centimes Coin. Top Pop! PCGS MS62! Mint Year: 1847 Reference: KM-135. Denomination: 25 Centimes Mint Place: Geneva (Swiss Canton & Republic) Condition: Certified and graded by PCGS as MS-62! Material: Billon Silver (silver of low purity ...

(825 X 408 Pixel, Dateigröße: ~90K)

Beigetragen von: anonymous 2015-09-01

SCHWEIZ Genf / Genève Stadt 25 Centimes, Probe 1847. Silber. 4.90 g. Dem. 704. D.T. -. HMZ -. Selten. Prachtvolle Patina. Fast FDC.

(827 X 410 Pixel, Dateigröße: ~119K)

Beigetragen von: anonymous 2015-09-01

SCHWEIZ Genf / Genève Kanton 25 Centimes, Probe 1847. Silber. 4.90 g. Dem. 704. D.T. -. HMZ -. Selten. Prachtvolle Patina. Fast FDC.

Sie sind vielleicht an folgenden Münzen interessiert

2025-05-27

- Historical Coin Prices

2025-05-24

- New coin is added to 1/2 Scudo Vatikanstadt Gold

1/2 Scudo Vatikanstadt Gold

Diese Gruppe hat 5 Münzen / 5 Preise

⇑

ITALIA Vaticano - Stato Pontificio Benedetto XIV. 1740-1758. 1/2 Scudo romano 1741, Roma. 0.91 g. Berman 2735. Fr. 233. BB+.

Das könnte Sie auch interessieren: