1 Batz Schweiz Silber

1815, Schweiz, St. Gallen (Kanton). Billon Silbermünze 1 Batzen. Prägejahr: 1815 Nennwert: 1 Batzen Referenz: KM-110. Prägeort: St. Gallen (Sankt Gallen, Schweiz) Material: Billon (Silberlegierung mit niedrigem Reinheitsgrad) Durchmesser: 24 mm Gewicht: 2,37 g Einer der ersten Bürgermeister von St. Gallen ist vielleicht einer der schillerndsten: Ulrich Varnbüler. Hans, der Vater von Ulrich, spielte im frühen 15. Jahrhundert eine bedeutende Rolle in den städtischen Angelegenheiten von St. Gallen, Schweiz. Ulrich betrat das öffentliche Leben in den frühen 1460er Jahren und erlangte die verschiedenen Ämter und Ehren, die einem talentierten und ehrgeizigen Mann zustehen. Er bewies hervorragende Qualitäten als Feldkommandeur der St. Galler Truppen in den Burgunderkriegen. In der Schlacht bei Grandson im Jahr 1476 waren er und seine Truppen Teil der Vorhut der Eidgenossenschaft und nahmen an deren berühmtem Angriff teil. (In St. Gallen ist noch heute ein großes Gemälde zu sehen, das Ulrich bei seiner triumphalen Rückkehr zu einem Heldenempfang in St. Gallen zeigt.) Nach dem Krieg vertrat er St. Gallen oft in verschiedenen Parlamenten der Eidgenossenschaft. Im Dezember 1480 wurde ihm erstmals die Stelle des Bürgermeisters angeboten. Von da an bekleidete er mehrere führende Positionen in der Stadt und galt als intellektueller und politischer Führer. Laut Vadian, der seine Zeitgenossen gut verstand, „war Ulrich ein sehr intelligenter, aufmerksamer und beredter Mann, der das Vertrauen der Bürgerschaft in hohem Maße genoss.“ Auch bei den Eidgenossen war sein Ansehen beträchtlich. Ende der 1480er Jahre wurde er jedoch in einen Konflikt verwickelt, der für ihn und die Stadt, deren Bürgermeister er war, schwerwiegende negative Folgen haben sollte. 1463 hatte Ulrich Rösch die Leitung der Abtei St. Gallen übernommen. Er war ein ehrgeiziger Prälat, dessen Ziel es war, die Abtei nach den Verlusten der Appenzellerkriege mit allen Mitteln wieder zu Ansehen zu verhelfen. Seine rastlosen Ambitionen verletzten die politischen und materiellen Interessen seiner Nachbarn. Als er mit Hilfe des Papstes und des Kaisers einen Plan zur Verlegung des Klosters nach Rorschach am Bodensee durchführte, stieß er auf heftigen Widerstand der St. Galler Bürgerschaft, anderer Geistlicher und des Appenzeller Adels im Rheintal, die um ihre Besitztümer besorgt waren. An diesem Punkt trat Varnbüler in den Konflikt mit dem Prälaten ein. Er wollte den Machtzuwachs des Klosters einschränken und gleichzeitig die Macht der in ihrer Entwicklung eingeschränkten Stadt stärken. Zu diesem Zweck nahm er Kontakt zu Bauern und Appenzellern auf (angeführt vom fanatischen Hermann Schwendiner), die eine Möglichkeit suchten, den Abt zu schwächen. Zunächst protestierte er beim Abt und den Vertretern der vier eidgenössischen Förderkantone (Zürich, Luzern, Schwyz und Glarus) gegen den Bau des neuen Klosters in Rorschach. Am 28. Juli 1489 ließ er dann bewaffnete Truppen aus St. Gallen und Appenzell die bereits im Bau befindlichen Gebäude zerstören. Als der Abt sich bei den Eidgenossen über die Schäden beschwerte und vollen Ersatz verlangte, reagierte Ulrich mit einer Gegenklage und wies in Zusammenarbeit mit Schwendiner die Schlichtungsbemühungen der überparteilichen Eidgenossen zurück. Er motivierte die Kleriker von Wil bis Rorschach, ihre Loyalität gegenüber der Abtei aufzugeben, und sprach sich auf der Bürgerversammlung in Waldkirch, wo der Volksbund gegründet wurde, gegen die Abtei aus. Er war zuversichtlich, dass die vier Trägerkantone angesichts der herrschenden Spannungen zwischen der Eidgenossenschaft und dem Schwäbischen Bund nicht mit Gewalt eingreifen würden. Er wurde in seinem Entschluss dadurch bestärkt, dass ihn das Volk von St. Gallen 1490 erneut zum obersten Beamten wählte. Anfang 1490 beschlossen die vier Kantone jedoch, ihre Pflicht gegenüber der Abtei zu erfüllen und mit einer Streitmacht in den Kanton St. Gallen einzufallen. Die Appenzeller und die örtlichen Geistlichen unterwarfen sich dieser Streitmacht ohne nennenswerten Widerstand, während sich die Stadt St. Gallen auf einen Kampf bis zum Ende einstellte. Als sie jedoch erfuhren, dass ihre Landsleute den Kampf aufgegeben hatten, verloren sie das Vertrauen; das Ergebnis war, dass sie einen Friedenspakt schlossen, der die Macht der Stadt stark einschränkte und ihr schwere Strafen und Reparationszahlungen auferlegte. Ulrich, überwältigt von der Verantwortung für seine politischen Entscheidungen, geriet angesichts des herannahenden Feindes, der ihn festnehmen wollte, in Panik. Sein Leben war in großer Gefahr und er war gezwungen, sich als Bote zu verkleiden und aus der Stadt zu fliehen. Er machte sich auf den Weg nach Lindau und nach Innsbruck und an den Hof König Maximilians. Die Sieger konfiszierten seine Besitztümer, die außerhalb der Stadt St. Gallen lagen, und verbannten ihn aus den Grenzen der Eidgenossenschaft. Ulrich wandte sich daraufhin (ebenso wie Schwendiner, der mit ihm geflohen war) an das kaiserliche Gericht und forderte die Rückgabe seines Besitzes. Der Prozess wurde von Friedrich II. und Maximilian unterstützt und zog sich über Jahre hin. Er wurde nach Ulrichs Tod im Jahr 1496 von dessen Söhnen Hans und Ulrich weitergeführt, die schließlich die Besitztümer zurückerhielten. Der Prozess hatte jedoch auch andere politische Folgen, da die Eidgenossenschaft die Stadt St. Gallen in Besitz nahm und die Vorstöße des Reichs zurückwies. Der Konflikt stärkte somit die Beziehungen zwischen der Eidgenossenschaft und der Stadt St. Gallen. Andererseits verstärkte die Angelegenheit die Entfremdung zwischen der Schweiz und dem Deutschen Reich, was schließlich infolge des Schwabenkriegs zu einer völligen Trennung führen sollte. Varnbüler ist außerdem in einem berühmten Holzschnitt von Albrecht Dürer verewigt, der Teil der Holzschnittsammlung der Smithsonian Institution ist (siehe dort). Von den Varnbüler-Söhnen wurde der Ältere (Hans/Johann) Bürgermeister von Lindau. Er ist der Patriarch der badischen und württembergischen Varnbüler.

5

Münzen in der Gruppe

(1365 X 651 Pixel, Dateigröße: ~212K)

Beigetragen von: anonymous 2020-02-06

1814, Switzerland, St. Gallen (Canton). Billon Silver 1 Batzen Coin. VF+ Condition: VF+ Mint Year: 1814 Reference: KM-110. Denomination: 1 Batzen Mint Place: St. Gallen (Saint Gall, Switzerland) Material: Billon (low grade silver alloy) Diameter: 24mm Weight: 2.20gm em>. One ...

(1365 X 654 Pixel, Dateigröße: ~211K)

Beigetragen von: anonymous 2019-10-09

1815, Switzerland, St. Gallen (Canton). Billon Silver 1 Batzen Coin. aXF! Mint Year: 1815 Condition:About XF! Denomination: 1 Batzen Reference: KM-110 ($100 in XF). Mint Place: St. Gallen (Saint Gall, Switzerland) Material: Billon (low grade silver alloy) Diameter: 24mm Weight: 2. ...

(818 X 410 Pixel, Dateigröße: ~115K)

Beigetragen von: anonymous 2015-09-02

SCHWEIZ SPEZIALSAMMLUNG St. Gallen Kanton Batzen 1813. 2.21 g. D.T.169d. HMZ 2-916h. FDC.

(1005 X 475 Pixel, Dateigröße: ~107K)

Beigetragen von: anonymous 2014-12-05

1812, Swiss Cantons, St. Gallen. Billon Silver Batzen Coin. F-VF. Mint Year: 1812 K Reference: KM-110. R! Denomination: 3 Kreuzer (Groschen) Mint Place: St. Gallen (Saint Gall, Switzerland) Condition: Dark oxidation and rusty deposits, otherwise F-VF. Material: Billon (debased s ...

Sie sind vielleicht an folgenden Münzen interessiert

2025-05-23

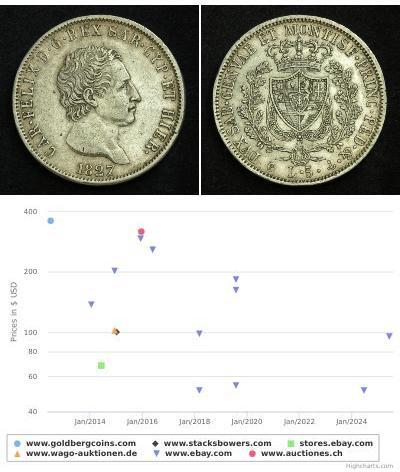

- New coin is added to 5 Lira Italian city-states Silber Karl Felix (Sardinien-Piemont)

5 Lira Italian city-states Silber Karl Felix (Sardinien-Piemont)

Diese Gruppe hat 18 Münzen / 16 Preise

⇑

SARDINIA (Italian State) 5 Lire 1827 P - Silver 0.9 - Carlo Felice - VF - 4601 *

2025-05-23

- Historical Coin Prices

Das könnte Sie auch interessieren: