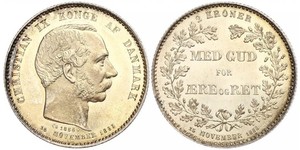

1/2 Krone Dänemark Silber Friedrich III. (Dänemark und Norwegen) ...

1666, Dänemark, Frederik III. Seltene 2-Mark-Silbermünze (½ Krone).

Prägejahr: 1666 Prägeort: Kopenhagen Nennwert: 2 Mark (½ Krone) Referenz: KM-259 Gewicht: 11,16 g Durchmesser: 33 mm Material: Silber

Vorderseite: Gepanzerte und gepanzerte Büste Frederiks III. nach rechts. Legende: FREDERICVS . III . D : G . DAN . NORV Rückseite: Krone über Inschrift („Dominus Prouidebit“ = „Der Herr wird für uns sorgen!“). Legende: VANDALORVM . GOTHORVM . QVE . REX . 1666 .

Friedrich III. (dänisch: Frederik III.; 18. März 1609 – 9. Februar 1670) war von 1648 bis zu seinem Tod König von Dänemark und Norwegen. 1660 führte er in Dänemark und Norwegen die absolute Monarchie ein, die 1665 als erster in der westlichen Geschichtsschreibung per Gesetz bestätigt wurde. Er wurde als zweitältester Sohn von Christian IV. von Dänemark und Anna Katharina von Brandenburg geboren. Friedrich wurde erst nach dem Tod seines älteren Bruders Prinz Christian im Jahr 1647 als Thronfolger angesehen. Nach dem Tod von Christian IV. von Dänemark räumte Friedrich dem Adel erheblichen Einfluss ein, um zum König gewählt zu werden. Als König führte er zwei Kriege gegen Schweden. Er wurde im Dänisch-Schwedischen Krieg von 1657–1658 besiegt, erlangte jedoch große Popularität, als er den Angriff auf Kopenhagen von 1659 überstand und den Dänisch-Schwedischen Krieg von 1658–1660 gewann. Später im selben Jahr nutzte Friedrich seine Popularität, um die Wahlmonarchie zugunsten einer absoluten Monarchie aufzulösen, die bis 1848 bestand. Er heiratete Sophie Amalie von Braunschweig-Lüneburg, mit der er Christian V. von Dänemark zeugte.

Friedrich wurde in Haderslev in Schleswig als Sohn von Christian IV. von Dänemark und Anna Katharina von Brandenburg geboren. In seiner Jugend und frühen Jugend bestand keine Aussicht, dass er den dänischen Thron besteigen würde, da sein älterer Bruder Christian 1608 zum Thronfolger gewählt wurde. Friedrich wurde an der Sorø-Akademie ausgebildet und studierte in den Niederlanden und Frankreich. Als junger Mann zeigte er Interesse an Theologie, Naturwissenschaften und skandinavischer Geschichte. Er war ein zurückhaltender und rätselhafter Prinz, der selten lachte, wenig sprach und noch weniger schrieb, ein auffallender Kontrast zu Christian IV. Aber wenn ihm die impulsiven und fröhlichen Eigenschaften seines Vaters fehlten, besaß Friedrich die ausgleichenden Tugenden der Mäßigung und Selbstbeherrschung. Am 1. Oktober 1643 heiratete Friedrich Sophie Amalie von Braunschweig-Lüneburg, die Tochter von Georg, Herzog von Braunschweig-Lüneburg, die einen energischen, leidenschaftlichen und ehrgeizigen Charakter hatte. Er war ein begeisterter Büchersammler und seine Sammlung wurde die Grundlage für die Kopenhagener Königliche Bibliothek.

In seiner Jugend wurde Friedrich zum Instrument der politischen Pläne seines Vaters im Heiligen Römischen Reich. Er erhielt die Verwaltung des Fürsterzbistums Bremen (1635–45), des Fürsterzbistums Verden (1623–29 und erneut 1634–44) und wurde zum Koadjutor des Bistums Halberstadt ernannt. Mit 18 Jahren war er Oberbefehlshaber der Bremer Festung Stade. So verfügte er schon in jungen Jahren über beträchtliche Erfahrung als Verwalter, während seine allgemeine Ausbildung sehr sorgfältig und gründlich war. Während des Torstenson-Kriegs von 1643–45 verlor Friedrich die Kontrolle über seine Besitztümer innerhalb des Reiches. Anschließend wurde er von seinem Vater zum Befehlshaber der schleswig-holsteinischen Herzogtümer ernannt. Sein Kommando war nicht erfolgreich, hauptsächlich aufgrund seiner Streitigkeiten mit dem Grafmarschall Anders Bille, der die dänischen Streitkräfte befehligte. Dies war Friedrichs erster Zusammenstoß mit dem dänischen Adel, der ihm von da an mit äußerstem Misstrauen begegnete.

Der Tod seines älteren Bruders Christian im Juni 1647 eröffnete Friedrich die Möglichkeit, zum Thronfolger Dänemarks gewählt zu werden. Diese Frage war jedoch noch immer ungeklärt, als Christian IV. am 28. Februar 1648 starb. Nach langen Beratungen unter den dänischen Ständen und im königlichen Rat des Rigsraadet wurde er schließlich als König Friedrich III. von Dänemark akzeptiert. Am 6. Juli empfing Friedrich die Huldigung seiner Untertanen und wurde am 23. November gekrönt. Aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Herrschaft von Christian IV. sowie Friedrichs früheren konfrontativen Regierungen in Bremen und Verden und seinen Streitigkeiten mit Anders Bille wurde er jedoch erst gewählt, nachdem er eine Haandfæstning-Charta unterzeichnet hatte. Die Haandfæstning enthielt Bestimmungen, die das bereits geschwächte königliche Vorrecht zugunsten eines größeren Einflusses des Rigsraadet einschränkten.

In den ersten Jahren seiner Herrschaft war der Rigsraadet das wichtigste Machtzentrum der dänischen Politik. Allerdings verfügte Friedrich über mehr Macht als die Haandfæstning zuließ und es gelang ihm schließlich, die beiden einflussreichsten Mitglieder des Rigsraadet 1651 aus dem Amt zu entfernen: seine Schwäger Corfitz Ulfeldt und Hannibal Sehested. Ulfeldt ging ins Exil nach Schweden, wo er zum Verräter wurde, während Sehested 1660 wieder in Gunst kam.

Trotz all seiner guten Eigenschaften war Friedrich kein Mann, der seine eigenen Grenzen und die seines Landes völlig erkannte. Aber er betrachtete die Thronbesteigung Karls X. von Schweden am 6. Juni 1654 zu Recht als eine Gefahr für Dänemark. Er war der Meinung, dass Temperament und Politik Karl zu einem aggressiven Kriegerkönig machen würden: Die einzige Unsicherheit bestand darin, in welche Richtung er seine Waffen zuerst wenden würde. Karls Invasion in Polen im Juli 1655 war für Friedrich eine deutliche Erleichterung, obwohl selbst der polnische Krieg für Dänemark voller latenter Gefahren war. Friedrich war entschlossen, bei der ersten passenden Gelegenheit mit Schweden zu brechen. Als der Reichstag am 23. Februar 1657 zusammentrat, gewährte er bereitwillig beträchtliche Subventionen für die Mobilmachung und andere Militärausgaben. Am 23. April erhielt er die Zustimmung der Mehrheit des Reichsrates, Schwedens deutsche Herrschaftsgebiete anzugreifen. Anfang Mai wurden die noch ausstehenden Verhandlungen mit dieser Macht abgebrochen, und am 1. Juni unterzeichnete Friedrich das Manifest zur Rechtfertigung eines Krieges, der nie formell erklärt wurde.

Mit dem Marsch über die Belte im Januar und Februar 1658 durchkreuzte der schwedische König alle Pläne seiner Feinde. Die Wirkung dieser unerhörten Leistung, das gefrorene Meer zu überqueren und dänisches Territorium zu erobern, war verheerend. Friedrich bat sofort um Frieden. Karl gab den Überredungen der englischen und französischen Minister nach und willigte schließlich ein, sich mit der Verstümmelung der dänischen Monarchie statt ihrer Vernichtung zufrieden zu geben. Der Frieden von Taastrup wurde am 18. Februar und der Frieden von Roskilde am 26. Februar 1658 unterzeichnet. Dem Friedensschluss folgte eine bemerkenswerte Episode. Friedrich äußerte den Wunsch, seinen Bezwinger persönlich kennenzulernen, und Karl X. willigte ein, drei Tage lang, vom 3. bis 5. März, sein Gast im Schloss Frederiksborg zu sein. Prächtige Bankette, die bis spät in die Nacht dauerten, und vertrauliche Gespräche zwischen Fürsten, die gerade erst einen tödlichen Kampf hinter sich hatten, schienen auf nichts als Frieden und Freundschaft in der Zukunft hinzudeuten.

Doch Karls unersättliche Eroberungslust und sein unausrottbares Misstrauen gegenüber Dänemark veranlassten ihn dazu, einen unbequemen Nachbarn ohne vernünftigen Grund oder Kriegserklärung zu vertreiben und damit alle internationalen Standards akzeptablen Verhaltens von Herrschern zu missachten. Terror war das erste Gefühl, das in Kopenhagen durch die Landung der schwedischen Hauptarmee in Korsør auf Seeland am 17. Juli 1658 ausgelöst wurde. Niemand hatte mit der Möglichkeit eines so plötzlichen und brutalen Angriffs gerechnet, und jeder wusste, dass die dänische Hauptstadt nur unzureichend befestigt und mit Garnisonen ausgestattet war.

Während dieses Krieges erlangte Friedrich große Popularität in der Öffentlichkeit, da er den Rat seiner Berater, Kopenhagen zu verlassen, mit den denkwürdigen Worten „Ich werde in meinem Nest sterben“ zurückwies und aktiv die Verteidigung der Stadt leitete. Am 8. August betonten Vertreter aller Stände in der Hauptstadt die Notwendigkeit eines energischen Widerstands, und die Bürger Kopenhagens, angeführt vom Bürgermeister Hans Nansen, beteuerten ihre unerschütterliche Loyalität gegenüber dem König und ihre Entschlossenheit, Kopenhagen bis zum Äußersten zu verteidigen. Die Dänen hatten nur drei Wochen Zeit, um vor der nahenden Gefahr gewarnt zu werden, und die riesige und verfallene Verteidigungslinie hatte zunächst nur 2000 reguläre Verteidiger. Aber die Regierung und das Volk zeigten unter der ständigen Aufsicht des Königs und der Königin und des Bürgermeisters Nansen eine denkwürdige und beispielhafte Energie. Anfang September waren alle Breschen repariert, die Mauern strotzten vor Kanonen und 7000 Mann standen unter Waffen.

Die Stadt war zu diesem Zeitpunkt bereits so stark, dass Karl X. seine ursprüngliche Absicht, die Stadt im Sturm zu erobern, aufgab und eine regelrechte Belagerung einleitete. Auch diese musste er aufgeben, als eine niederländische Hilfsflotte die Garnison verstärkte und mit Proviant versorgte und ihn am 29. Oktober in der Sundsschlacht besiegte. Die Niederländer halfen dann 1659 bei der Befreiung der dänischen Inseln. So hatte die dänische Hauptstadt die dänische Monarchie gerettet.3 Der Krieg wurde im Mai 1660 durch den Vertrag von Kopenhagen beendet, der die Abtretung von Schonen, Halland und Blekinge aus dem Vertrag von Roskilde bestätigte, während Bornholm und Teile Schleswigs an Dänemark zurückfielen.

Aber es war Friedrich III., der am meisten von seiner energischen Verteidigung der gemeinsamen Interessen des Landes und der Dynastie profitierte. Die traditionelle Loyalität der dänischen Mittelklasse verwandelte sich in Begeisterung für den König persönlich, und für kurze Zeit war Friedrich der beliebteste Mann in seinem Königreich. Er nutzte seine Popularität, um den Traum seines Lebens zu verwirklichen und durch die Revolution von 1660 eine Wahlmonarchie in eine absolute Monarchie umzuwandeln. Um diese Umwandlung sicherzustellen, verhängte er 1660 den Ausnahmezustand in Dänemark. Bei der Versammlung der Stände im September 1660, die die finanziellen Probleme nach den Kriegen lösen sollte, spielte Friedrich die verschiedenen Stände gegeneinander aus. Es gelang ihm, Unterstützung für die Erbmonarchie, die Aufhebung der Haandfæstning und die Einführung einer absoluten Monarchie per Dekret zu gewinnen.

Während der letzten zehn Jahre seiner Regentschaft hielt sich der König wieder relativ bedeckt, während die neue Monarchie aufgebaut wurde und das Land versuchte, sich von den Kriegen zu erholen. Neue Männer kamen in die Regierung, die von Rivalitäten zwischen Ministern und Ratsherren wie Hannibal Sehested und Kristoffer Gabel geprägt war. Friedrich konzentrierte sich auf die Veränderung der Verwaltungsstruktur von der Kanzlei zu Kurhäusern und ersetzte die administrative Aufteilung der Lehen durch Amtsgrafschaften. Während dieser Zeit wurde 1665 das Kongeloven (Lex Regia), die „Verfassung“ der dänischen absoluten Monarchie, verfasst.

1665 bot sich Friedrich die Gelegenheit, den Niederländern den Gefallen zu erwidern, indem er die britische Marine daran hinderte, die ostindische Gewürzflotte zu erobern. Er entschied sich jedoch, mit den Briten zu kooperieren. Die niederländische Flotte hatte in Norwegen Zuflucht gesucht, und die Briten versuchten, den König zu überreden, die Flotte selbst zu übernehmen, da sie angeblich wertvoller sei als sein gesamtes Königreich. Friedrich und die Briten stimmten tatsächlich zu, die Flotte zu plündern, doch bevor die dänische Flotte Bergen erreichte, hatte der Kommandant der dortigen Festung die englischen Schiffe bereits in der Schlacht bei Vågen vernichtend geschlagen.

Friedrich III. starb im Kopenhagener Schloss und ist im Dom zu Roskilde beigesetzt.

3

Münzen in der Gruppe

(1077 X 514 Pixel, Dateigröße: ~117K)

Beigetragen von: anonymous 2016-07-22

1666, Denmark, Frederik III. Scarce Silver 2 Mark (½ Krone) Coin. Rare Key-Date! Mint Year: 1666 Mint Place: Copenhagen Denomination: 2 Mark (½ Krone) Condition: Cleaned in the past, now lightly retoned, otherwise VF+ Reference: KM-259.1 (Key date with a valuation of ...

(1205 X 600 Pixel, Dateigröße: ~179K)

Beigetragen von: anonymous 2015-03-02

Denmark. 2 Mark, 1666-GK. SM-107; KM-259.1. Frederik III. Laureate bust right. Reverse: Crown. NGC graded EF-40. Estimated Value $200 - 250. Categories: World Crowns & Minors

(1605 X 800 Pixel, Dateigröße: ~296K)

Beigetragen von: anonymous 2015-02-26

Denmark. 2 Mark, 1666-GK. KM-259.1. Friedrick III. Catalog value in KM, $550 in VF. NGC graded AU-53. Estimated Value $600 - 700. Categories: World Crowns and Minors

Sie sind vielleicht an folgenden Münzen interessiert

2025-05-24

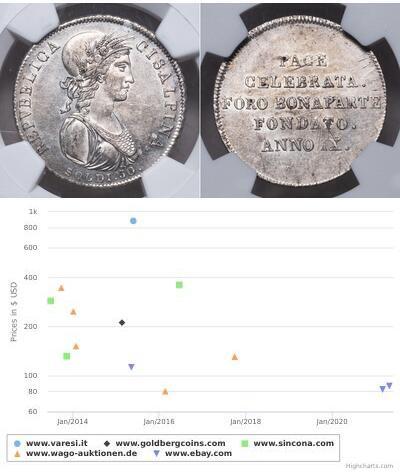

- Historical Coin Prices

2025-06-16

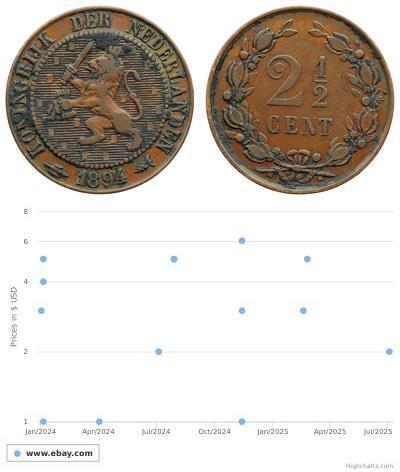

- Historical Coin Prices

Das könnte Sie auch interessieren: