25 Kopeke Russisches Reich (1720-1917) Silber Alexander II (1818-1881)

Unbenanntes Dokument

Russland, Kaiser Alexander II. 25-Kopeken-Silbermünze.

Prägejahr: 1859

Referenz: KM-C#23.

Münzstätte: St. Petersburg (SPB)

Nennwert: 25 Kopeken (1/4 Rubel) Material: Silber (.868)

Durchmesser: 24mm

Gewicht: 5,16 g

Alexander II. von Russland (Alexander II. Nikolajewitsch) (29. April [OS 17. April] 1818, Moskau – 13. März [OS 1. März] 1881, Sankt Petersburg), auch bekannt als Alexander der Befreier (russisch: Aleksandr Osvoboditel), war vom 3. März 1855 bis zu seiner Ermordung 1881 Kaiser oder Zar des Russischen Reiches. Er war auch König von Polen und Großherzog von Finnland. Alexander II. bestieg nach dem Tod seines Vaters 1855 den Thron. Das erste Jahr seiner Herrschaft war der Führung des Krimkrieges gewidmet und nach dem Fall Sewastopols den Friedensverhandlungen unter der Leitung seines vertrauten Beraters Fürst Gortschakow. Es wurde allgemein angenommen, dass das Land durch den Krieg erschöpft und gedemütigt worden war. Von der öffentlichen Meinung ermutigt, begann er eine Periode radikaler Reformen, einschließlich des Versuchs, sich nicht mehr auf die Kontrolle der Armen durch eine Landaristokratie zu verlassen, Russlands natürliche Ressourcen zu erschließen und alle Zweige der Verwaltung gründlich zu reformieren. Nachdem Alexander 1855 Zar wurde, behielt er einen allgemein liberalen Kurs bei. Trotzdem war er das Ziel zahlreicher Attentate (1866, 1879, 1880). Am 13. März [OS 1. März] 1881 töteten ihn Mitglieder der Partei Narodnaja Wolja (Volkswille) mit einer Bombe. Der Zar hatte zuvor am selben Tag die Loris-Melikow-Verfassung unterzeichnet, die zwei gesetzgebende Kommissionen aus indirekt gewählten Vertretern geschaffen hätte, wenn sie nicht von seinem reaktionären Nachfolger Alexander III. aufgehoben worden wäre. Trotz seiner Hartnäckigkeit, den russischen Alleinherrscher zu spielen, verhielt sich Alexander II. mehrere Jahre lang wie ein konstitutioneller Herrscher kontinentalen Typs. Bald nach dem Friedensschluss wurden wichtige Änderungen in der Gesetzgebung für Industrie und Handel vorgenommen, und die neue Freiheit, die dadurch gewährt wurde, brachte eine große Zahl von Gesellschaften mit beschränkter Haftung hervor. Es wurden Pläne für den Bau eines großen Eisenbahnnetzes geschmiedet – teils, um die natürlichen Ressourcen des Landes zu erschließen, teils, um seine Verteidigungs- und Angriffskraft zu erhöhen. Die Existenz der Leibeigenschaft wurde mutig angegangen, indem man eine Petition der polnischen Landbesitzer der litauischen Provinzen ausnutzte und in der Hoffnung, dass ihre Beziehungen zu den Leibeigenen auf eine zufriedenstellendere Weise (das heißt auf eine für die Besitzer zufriedenstellendere Weise) geregelt werden könnten, die Bildung von Komitees „zur Verbesserung der Lage der Bauern“ genehmigte und die Grundsätze festlegte, nach denen die Verbesserung erfolgen sollte. Diesem Schritt folgte ein noch bedeutsamerer. Ohne seine normalen Berater zu konsultieren, befahl Alexander dem Innenminister, ein Rundschreiben an die Provinzgouverneure des europäischen Russlands zu senden, das eine Kopie der Anweisungen enthielt, die dem Generalgouverneur von Litauen zugesandt worden waren. Darin wurden die angeblich großzügigen, patriotischen Absichten der litauischen Landbesitzer gelobt und angedeutet, dass die Landbesitzer anderer Provinzen vielleicht einen ähnlichen Wunsch äußern könnten. Der Wink wurde verstanden: In allen Provinzen, in denen Leibeigenschaft herrschte, wurden Emanzipationskomitees gebildet. Aber die Emanzipation war nicht nur eine humanitäre Frage, die sofort durch einen kaiserlichen Ukas gelöst werden konnte. Sie beinhaltete sehr komplizierte Probleme, die die wirtschaftliche, soziale und politische Zukunft der Nation tiefgreifend beeinflussten. Alexander musste zwischen den verschiedenen ihm empfohlenen Maßnahmen wählen. Sollten die Leibeigenen zu Landarbeitern werden, die wirtschaftlich und verwaltungsmäßig von den Großgrundbesitzern abhängig sind, oder sollten sie in eine Klasse unabhängiger Gemeindeeigentümer umgewandelt werden? Der Kaiser unterstützte das letztere Projekt, und die russische Bauernschaft wurde eine der letzten Bauerngruppen in Europa, die die Leibeigenschaft abschüttelte. Die Architekten des Emanzipationsmanifests waren Alexanders Bruder Konstantin, Jakow Rostowzew und Nikolai Miljutin. Am 3. März 1861, sechs Jahre nach seiner Thronbesteigung, wurde das Emanzipationsgesetz unterzeichnet und veröffentlicht. Die Reorganisation und Wiederbewaffnung von Armee und Marine wurde als Reaktion auf die vernichtende Niederlage Russlands im Krimkrieg und im Bewusstsein der militärischen Fortschritte in anderen europäischen Ländern eingeleitet. Zu den Änderungen gehörten die allgemeine Wehrpflicht, die Schaffung einer Armeereserve und des Militärbezirkssystems (das noch ein Jahrhundert später in Gebrauch war), der Bau strategischer Eisenbahnen und die Betonung der militärischen Ausbildung des Offizierskorps. Eine neue Justizverwaltung nach französischem Vorbild (1864), die Kündigungssicherheit einführte, ein neues Strafgesetzbuch und ein stark vereinfachtes Zivil- und Strafprozesssystem. Ein ausgeklügeltes System lokaler Selbstverwaltung (Zemstwo) für die ländlichen Bezirke (1864) und die großen Städte (1870) mit gewählten Versammlungen mit eingeschränktem Besteuerungsrecht und eine neue ländliche und kommunale Polizei unter der Leitung des Innenministers wurden eingeführt.

22

Münzen in der Gruppe

Alle Münzen in dieser Gruppe ansehen

Alle Münzen in dieser Gruppe ansehen

(3205 X 1581 Pixel, Dateigröße: ~1M)

Beigetragen von: anonymous 2024-07-16

Untitled Document 1859, Russia, Emperor Alexander II. Silver 25 Kopeks Coin. Corroded & Cleaned! Mint Year: 1859 Reference: KM-C#23. Mint Place: St. Petersburg (S.P.B.) Denomination: 25 Kopeks (1/4 Rouble) Condition: Corrosion scars (environmental damage), definitely cleane ...

(1200 X 600 Pixel, Dateigröße: ~220K)

Beigetragen von: anonymous 2016-12-08

Alexander II 25 Kopecks 1875, St. Petersburg Mint, HI. 5.20 g. Bitkin 151 (R). Rare. Almost extremely fine. 25 копеек 1875, СПб МД, HI. 5.20 г. Биткин 151 (R). Редкие. Состояние почти отличное

(800 X 406 Pixel, Dateigröße: ~111K)

Beigetragen von: anonymous 2016-03-20

RUSSIA; Aleksander II 1855-1881. 25 kopiejek 1880 СПБ-НФ, Petersburg, Bitkin 158 (R), tęczowa patyna, wyśmienite, bardzo rzadkie w tym stanie zachowania - GRADE: I

(828 X 410 Pixel, Dateigröße: ~123K)

Beigetragen von: anonymous 2015-09-02

RUSSIAN COINS & MEDALS FROM OTHER PROPERTIES, PART II Alexander II, 1855-1881 / Александр II, 1855-1881 25 Kopecks 1877, St. Petersburg Mint, HФ. 5.18 g. Bitkin 155. About uncirculated. 25 копеек 1877, СПб МД, HФ. 5.18 г. Биткин 155. Состояние практически превосходное.

(828 X 410 Pixel, Dateigröße: ~125K)

Beigetragen von: anonymous 2015-09-02

Alexander II 1818-1881 1869 25 Kopecks 1869, St. Petersburg Mint, HI. 5.21 g. Bitkin 145 (R2). Severin 3791. GM 15.5. Extremely rare as a proof! 10 roubles acc. to Iljin. 3 roubles according to Petrov. 10 roubles acc. to Trapeznikov. Cabinet piece. Old ink rarity mark. Choice brilliant proof wi ...

(827 X 410 Pixel, Dateigröße: ~126K)

Beigetragen von: anonymous 2015-09-02

Alexander II 1818-1881 1867 25 Kopecks 1867, St. Petersburg Mint, HI. 5.17 g. Bitkin 143 (R). Severin 3777. GM 13.4. Rare. 2.25 roubles according to Petrov. 2 roubles acc. to Trapeznikov. Cabinet piece. Choice brilliant uncirculated with amazing patina. 25 копеек 1867, СПб МД, HI. 5.17 г. Битки ...

Articles

|

Sie sind vielleicht an folgenden Münzen interessiert

2025-05-25

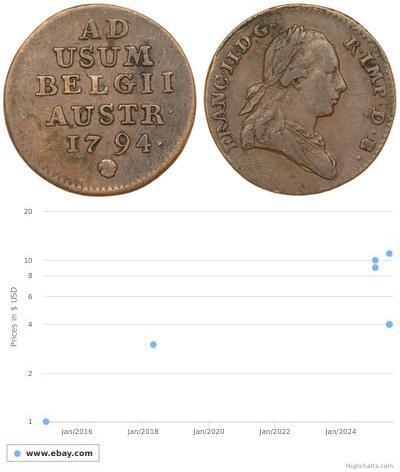

- Historical Coin Prices

2025-05-28

- Echtzeit Münzkatalog Verbesserungen / Münz-Gruppierung

211 coins were grouped from 2025-05-21 to 2025-05-28

Eine von ihnen ist:

1 Franc Belgien Silber Leopold II (1835 ...

Diese Gruppe hat 15 Münzen / 14 Preise

⇑

BELGIUM 1 Franc 1904 - Silver 0.835 - Flemish Text - Leopold II. - VF+ - 4176 *

Das könnte Sie auch interessieren:

-500-250-qSjBwcI0SU4AAAEr9IkjLZIM.jpg)

-300-150-H1esHgTyC0gAAAGQAIXl1b3z.jpg)

-300-150-fVIKX9ISSdcAAAFYhp6Dj90s.jpg)

-300-150-430KX9ISvqUAAAFTzj5rNpKz.jpg)

-300-150-xPMKbzbiMmAAAAFP1_aA8I70.jpg)

-300-150-fysKbzbijqEAAAFPk6aA8IxO.jpg)

-300-150-x5QKbzbiZSMAAAFPhvWA8IxI.jpg)