| 波旁复辟from the Wikipedia | Read original article |

| 法蘭西王國 Royaume de France |

|||||

|

|||||

|

|||||

| 格言 "Montjoie Saint Denis!" “蒙茹瓦,圣德尼战旗!” |

|||||

| 國歌 《法兰西王子返回巴黎》 |

|||||

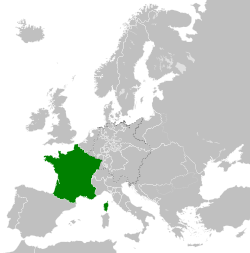

| 1815年的法蘭西王國。 | |||||

| 首都 | 巴黎 | ||||

| 常用語言 | 法語 | ||||

| 主要宗教 | 羅馬天主教[1] | ||||

| 政体 | 君主立憲制 | ||||

| 國王 | |||||

| - 1814至1824年 | 路易十八 | ||||

| - 1824至1830年 | 查理十世 | ||||

| 法國首相 | |||||

| - 1815年 | 塔列蘭(首任) | ||||

| - 1829至1830年 | 波利尼亞克(末任) | ||||

| 立法機構 | 議會 | ||||

| - 上议院 | 法國貴族院 | ||||

| - 下议院 | 法國眾議院 | ||||

| 歷史 | |||||

| - 路易十八復位 | 1814年4月6日 | ||||

| - 百日王朝 | 1815年 | ||||

| - 第二次復辟 | 1815年 | ||||

| - 法國鎮壓西班牙革命 | 1823年 | ||||

| - 七月革命 | 1830年7月 | ||||

| - 路易-菲利普加冕為王 | 1830年8月9日 | ||||

| 貨幣 | 法國法郎 | ||||

波旁復辟(Bourbon Restoration),是指在1814至1830年的七月革命期間,波旁王室在法國復辟,重建統治的時期。這段時期中間穿插了拿破崙一世的百日政權。波旁復辟為法國帶來一個立憲政府,而非以往的君主專制統治。這段時期代表著一場劇烈的保守主義反擊,以及羅馬天主教會試圖在法國政治重建影響的努力[2][3]。

第六次反法同盟軍隊戰勝拿破崙後,在1814年4月將波旁王室的路易十八扶植為法國國王。隨即起草一部憲法,稱為《1814年憲章》(Charter of 1814)。憲章雖表明所有法國人在法律面前平等[4],但仍然為國王保留大量特權。國王仍然是國家的最高領導者,有權指揮陸海軍、宣戰、締結條約、委任所有公共行政的職位,以及有權為法律執行和國家安全而制訂必須的法例[5]。不過整個波旁復辟統治時,路易十八遠較其繼承者查理十世更自由,而路易亦傾向於較中庸的內閣[6]。

路易十八在1824年9月逝世,由其弟弟查理十世繼任法國國王。查理十世一改路易十八的中庸統治作風,追求更進一步的保守統治。他的極端保守法例,如1825年的《反褻瀆法》(Anti-Sacrilege Act),使他受到國民的反對。查理十世及其官員後來推行《七月法令》(July Ordinances),試圖操控1830年的大選結果,結果卻反而觸發了七月革命出現。在8月2日,查理十世逃離巴黎,並且退位,由亨利五世名義上繼位。亨利五世的虛名維持至8月9日,當日法國眾議院(Chamber of Deputies)宣佈當時攝政的路易-菲利普一世為法國人民的國王(King of the French),至此法國踏入七月王朝的統治。

目录

路易十八,1814至1824年[编辑]

第一次復辟(1814年)[编辑]

路易十八在1814年的復辟主要是由於拿破崙一世的前外交部長,查理·莫里斯·德·塔列蘭-佩里戈爾的支持下才能達成。聯盟原本對法國的未來統治者意見不一,英國選擇波旁王室復辟、奧地利則主張拿破崙二世繼位,而俄羅斯則支持奧爾良公爵或貝爾納多特(前拿破崙元帥之一,同時身為瑞典王儲)為王。但塔列蘭成功說服反法同盟各國認識到,波旁王朝復辟的可取性[7]。拿破崙早前在2月接到聯盟開出的條件,他保留皇位,而法國邊界退回1792年的狀況,但他卻拒絕[8]。除此之外,和平這一誘餌更吸引了一眾厭戰的法國民眾,在巴黎、波爾多、馬賽和里昂出現親波旁遊行,均加強了聯盟復辟波旁王室的信心[9]。

按照著《聖旺宣言》(Declaration of Saint-Ouen),路易十八賜予國民一部憲法,稱之為《1814年憲章》,保證建立一個兩院制的立法機構,分別是貴族院(議席由承繼或委任取得)及選舉產生的眾議院。兩院的角色僅屬諮詢性(除了稅務上),只有國王才有權力建議或否決一個議案,並且有權指派或撤回部長[10]。選舉權僅限於擁有鉅額財產的成年男子,僅有1%的人有權投票[10]。眾多革命時間的司法、行政和經濟改革都仍保留,另外如拿破崙法典、法國省的劃分及農民擁有的"國家財產"(biens nationaux)都未有被收回或廢除,而與教廷的關係仍然由1801年教務專約所規限。然而,憲章只是復辟的結果,其序言已經清楚表明,憲章僅屬一個"讓步及賜予"(concession and grant),由"王室權威自由行使"(by the free exercise of our royal authority)所賦予[11]。

路易十八經歷第一次的熱烈支持後,他意圖逆轉法國大革命的結果的手段,使他迅速流失大眾(他們均失去權利)的支持。一些象徵性的舉動,如路易十八以波旁白旗取代三色旗、路易的尊銜為"路易十八"(他視自己為路易十七的繼承者)及"法國國王",而非"法國人民的國王",以及承認路易十六及瑪麗·安托瓦內特死亡的紀念為大事,均使他失去支持。另外更實際的反對來自教會和回國的流亡分子(émigrés),他們施壓希望被變賣了的"國家財產"能歸還給他們[12]。對路易十八不滿的群體,還包括軍隊、非天主教徒,以及被戰後衰退及英國進口貨打擊的工人[13]。

第二次復辟(1815年)[编辑]

拿破崙的線眼向他報告了法國國內這股醞釀中的不滿[13],隨即於1815年3月20日,拿破崙從厄爾巴島回到巴黎。在他前往巴黎的路上,被派去阻止他的士兵,包括一些名義上的保皇派都選擇倒向拿破崙,而不是阻止他的回歸[14]。路易十八被逼逃離巴黎,在3月19日逃至比利時的根特[15][16]。不久拿破崙在滑鐵盧戰役中戰敗後,拿破崙的百日王朝結束,路易十八回歸法國。路易十八逃亡期間,旺代省發生的親波旁叛亂被鎮壓,但是儘管拿破崙的聲望開始衰落,支持波旁復辟的行動還是很少[17]。

塔列蘭在波旁王室復辟後再度具有巨大影響力,約瑟夫富歇(Joseph Fouché)也一樣重獲影響力[18][19]。第二次復辟見證了第二次白色恐怖的出現,主要發生在法國南部,王室的支持者向拿破崙支持者進行報復,約殺害了2、300人,逼使了上千人逃亡。這次白色恐怖的領導人,正是日後成為查理十世的阿圖瓦伯爵。經過一段地方政府無法阻止這類暴力的時期後,路易十八和他的臣下終於派出自己的官員重新恢復秩序[20]。

第二次巴黎條約正式簽訂,比起第一次條約,第二次條約對法國加諸更多的懲罰措施。法國必須賠款7億法郎,國界變回1790年的狀況。而且經過滑鐵盧戰役後,法國被120萬外國士兵所佔領,並一直被20萬外國部隊駐軍至1818年,法國亦必須支付駐軍費用[21][22]。本來路易十八在1814年承諾的減稅,因為賠款而未能實現。這些賠款及未能減稅,加上彌漫全國的白色恐怖,使路易十八因而要面對國人的強烈反對[21]。

起初路易十八的主要大臣們都是溫和派[20][23][24],當中包括了塔列蘭、黎塞留公爵、埃利·德卡茲等。而且路易本人亦採取了謹慎的政策[25]。在1815年的大選後,選出了一個以極端保皇派為大多數的議會,人稱為"無雙議會"(chambre introuvable),組建了塔列蘭-富歇政府,並試圖將白色恐怖的行為合法化。通過了對付國家敵人的審判,有達5至8萬公共服務人員被解僱,1萬5千名軍官被解除職務[21]。作為流亡貴族之一的黎塞留,被任命為法國的首相。同時,"無雙議會"繼續保持擁護室及教會,並倡議更多對王室歷史人物的紀念[26]。在這個議會的任期內,極端保皇者不斷製造更多事端,造成路易十八的煩惱[27]。也許是最溫和的大臣德卡茲,亦停止了國民衛隊的政治化(當時有很多保守派已被招募在內),他在1816年7月禁止民兵發動政治示威[28]。

查理十世,1824至1830年[编辑]

|

历史系列条目

|

||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 法国历史 | ||||||||

|

||||||||

|

||||||||

復辟告終,1827至1830年[编辑]

至今在史家們之間,仍然爭辯著哪個因素真正造成查理十世的倒台。但是一般認為,在1820至1830年間,連串的經濟衰退,以及法國眾議院內部的自由派反對,最終造成了保守的波旁王室倒台[29]。

在1827至1830年間,法國面對著全面經濟衰退,工業及農業也都倒退,這次衰退甚至比起觸發1789年的法國大革命的經濟倒退更嚴重。在1820年代後期的失收,推高了不同經濟作物及糧食的價格[30]。作為回應,法國的農民要求放寬穀物的保護性關稅,以降低糧食價格來舒緩困境。但是查理十世卻屈服於富有地主的壓力,繼續保留關稅。查理十世這樣做,是基於在1816至1817年間的無夏之年時,路易十八放寬關稅並使糧食價格下跌,結果觸怒了傳統波旁王室權力的支柱:富裕地主。因此整個法國的農民在1827至1830年間,都要面對相對困難的經濟困難和昂貴的糧食。

同一時間,各地減弱了的購買力伴隨著國際壓力,引致到中心城市的經濟活動減少。工業衰退引致巴黎工人的飢餓程度提升。至1830年,絕大部份人口都承受查理十世經濟政策所造成的惡果。

當法國經濟衰退時,一連串的選舉導致了自由派在眾議院的實力增強。1824年眾議院內僅有17人的自由派聯盟,但3年後即迅速增至180個,1830年更劇增至274個。佔據大多數的自由派開始滋長出對中庸派馬蒂尼克(Jean Baptiste Gay, vicomte de Martignac),以及對極端保皇主義者波利尼亞克的政策的不滿,自由派想保衛1814年憲章帶來的少少自由。自由派遂要求選舉權的擴大,以及更自由的經濟政策。他們亦爭取擁有基本權利,以及議院佔大多數的派系可以指派首相及內閣。

而且,眾議院內增強中的自由派,亦與法國內出現的自由新聞媒體產生一點呼應。集中在巴黎,這些媒體對抗著政府的新聞機構,並且捍衛著報章自由的權利。逐漸這些媒體變得在表達巴黎民眾的政見及政治情況上重要,因而可以被視為自由派興起及法國群眾加強中的憤怒及經濟困苦的重要連結。

最終在1830年,波旁政府在各個方面上都遇上挑戰。新的佔大多數的自由派清楚地顯示,他們不願改變他們對波利尼亞克的進取政策的態度。在查理十世眼中,他的政權支柱是在政治版圖上的右方,但是巴黎的自由媒體售報量超越官方報章,表明巴黎人的政治立場已經轉向左方的自由派,兩者已經開始出現相反。不過查理十世還是不肯屈服於眾議院內不斷升級的要求。最後這個情況即將要終結,查理十世將要付出代價。

四道法令[编辑]

嚴格來說,1814年憲章使法國變成了一個君主立憲政府。儘管國王仍在政策制訂和行政上獨攬大權,他還是需要借議會接受及法律通過才可行。憲章同時也規定了眾議院的選舉制度、眾議院內的議員權力和大多數派的權力。查理十世於是在1830年時,面對了一個重大的問題。查理十世不能跨越加諸在他身上的憲法限制,因此他不能在自由派佔多數的眾議院中保衛他的政策。於是查理十世便展開行動對付此一情況。

1830年3月最後一次來自自由派的不信任投票,帶動了國王展開行動。查理十世開始通過法令來改變1814年憲章。這些法令又稱為"四道法令"(Four Ordinances),或稱為"聖克盧法令"(Ordinances of St Cloud)。這些法令內容為:

- 眾議院解散

- 新聞法限制

- 選舉權收窄至法國富人

- 根據新選舉法,立即進行新選舉

國王的意圖很快就傳出去。在1830年7月10日,國王未發表宣言前,在阿道夫·梯也爾的帶領下,一群富裕的自由派記者及報章編輯在巴黎會面,並計劃策略來反擊查理十世的政策。約在七月革命前三星期左右,決定在國王發表宣言的同時,記者們發表尖銳的批評攻擊國王的政策,煽動民眾(史家H. A. C. Collingham的推斷)。結果當查理十世在7月25日發表宣言時,自由派媒體出版文章及投訴,抨擊國王的暴政。

巴黎的市民都被煽動起來,受到愛國熱情及經濟困苦的推動,築起街壘和發動革命。數天之內,情況已經陷入王室所不能控制的地步。國王試圖關閉自由派媒體的出版,但是激進的巴黎群眾保衛了那些媒體。他們還攻擊了親波旁的媒體,並癱瘓了王室的武裝力量。抓住這個機會,議會中的自由派開始草擬議案、投訴和對國王的譴責。

查理十世最後在1830年7月30日退位。20分鐘後,他那個名義上繼位為路易十九的兒子,也都退位了。名義上的王位落到查理十世的孫子,亨利五世。奧爾良公爵路易-菲利普成為了王國的軍隊司令。但是新獲授權的眾議院宣佈王位懸空,並於8月9日選擇路易-菲利普為王。自此法國進入七月王朝的統治。

路易-菲利普及奧爾良王朝[编辑]

路易-菲利普在1830年的七月革命後,取得法國王位,並且以"法國人民的國王"之名統治。奧爾良主義者繼續掌權,直至1848年的二月革命被推翻為止。接著奧爾良王朝,就是第二共和的成立。共和國總統最終由路易·拿破崙·波拿巴取得,他於1851年法國政變中奪得政權,自立為帝,是為拿破崙三世,並建立了法蘭西第二帝國至1870年。

參考[编辑]

- ^ Furet 1995,第271页

- ^ Furet, p. 296

- ^ Davies 2002,第47–54页

- ^ The Charter of 1814, Public Law of the French: Article 1

- ^ The Charter of 1814, Form of the Government of the King: Article 14

- ^ Price, p 93

- ^ Tombs 1996,第329页

- ^ Tombs, p. 329

- ^ Tombs, p. 330, 331

- ^ 10.0 10.1 Furet, p. 272

- ^ Tombs, p. 332

- ^ Tombs, p. 332, 333

- ^ 13.0 13.1 Tombs, p. 333

- ^ Ingram 1998,第43页

- ^ Tombs, p. 334

- ^ Furet, p. 278

- ^ Alexander 2003,第32, 33页

- ^ Tombs, p. 335

- ^ Furet, p. 279

- ^ 20.0 20.1 Tombs, p. 336

- ^ 21.0 21.1 21.2 Tombs, p. 337

- ^ Staff. The European Magazine, and London Review, Philological Society (Great Britain), January 1918 p. 161

- ^ Alexander, p. 37

- ^ Tuer Bury 2003,第19页

- ^ Furet, p. 281

- ^ Furet, p. 282. This included blocking the budget over plans to guarantee bonds on the sale of 400,000 hectares of forest previously owned by the church, reintroducing prohibition of divorce (Alexander, p. 37, 38), demanding the death penalty for individuals found with the tricolore (Alexander, p. 37, 38), and attempting to hand civil registers back to the church (Alexander, p. 37, 38).

- ^ Alexander, p. 39

- ^ Alexander, p. 54, 58

- ^ Pilbeam (1999), p. 40, 41

- ^ Tuer Bury, p. 38

來源[编辑]

- Alexander, Robert. Re-Writing the French Revolutionary Tradition: Liberal Opposition and the Fall of the Bourbon Monarchy. Cambridge University Press. 2003. ISBN 0521801222.

- Tuer Bury, John Patrick. France, 1814-1940. Routledge. 2003. ISBN 0415316006.

- Collingham, Hugh A. C. The July Monarchy: A Political History of France, 1830–1848. London: Longman. 1988. ISBN 0582021863.

- Davies, Peter. The Extreme Right in France, 1789 to the Present: From De Maistre to Le Pen. Routledge. 2002. ISBN 0415239826.

- Furet, François. Revolutionary France: 1770–1880. Wiley Blackwell. 1995. ISBN 0631198083.

- Hudson, Nora Eileen. Ultra-Royalism and the French Restoration. Octagon Press. 1973. ISBN 0374940274.

- Ingram, Philip. Napoleon and Europe. Nelson Thornes. 1998. ISBN 0748739548.

- Pilbeam, Pamela. Martin S. Alexander, 编. French History Since Napoleon. Arnold. 1999. ISBN 0340677317.

- Pilbeam, Pamela. The Economic Crisis of 1827–32 and the 1830 Revolution in Provincial France. The Historical Journal. 1989-06, 32 (2).

- Price, Munro. The Perilous Crown: France between Revolutions. Great Britain: Pan. 2008. ISBN 9780330426381.

- Rader, Daniel L. The Journalists and the July Revolution in France. The Hague: Martinus Nijhoff. 1973. ISBN 9024715520.

- Tombs, Robert. France 1814–1914. London: Longman. 1996. ISBN 0582493145.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||