| Constantin IX | |

| Empereur byzantin | |

|---|---|

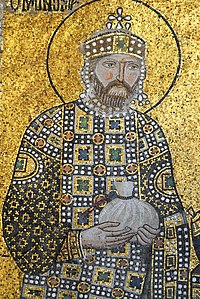

Mosaique à Sainte-Sophie représentant Constantin IX . |

|

| Règne | |

| 12 juin 1042 - 11 janvier 1055 12 ans, 7 mois et 0 jour |

|

| Période | Macédonienne par mariage |

| Précédé par | Zoé et Michel V le Calfat |

| Co-empereur | Zoé (1028 - 1050) |

| Suivi de | Théodora Porphyrogénète |

| Biographie | |

| Naissance | v. 1000 |

| Décès | 11 janvier 1055 (~55 ans) (Constantinople) |

| Père | Théodose Monomachos |

| Épouse | Inconnue Pulchéria Sklèros Zoé |

| Descendance | Anna |

| Liste des empereurs byzantins | |

| modifier |

|

Constantin IX Monomaque (en grec Κωνσταντίνος Θ΄ Μονομάχος, Kōnstantinos IX Monomakhos ; né vers 1000, mort le 11 janvier 1055) est un bureaucrate et sénateur devenu empereur byzantin du 12 juin 1042 au 11 janvier 1055.

Au cours de son règne de plus de douze ans, Constantin Monomaque, qui n’a pratiquement jamais quitté le palais impérial, doit faire face à un complot, deux séditions militaires, une attaque des Russes sur la capitale, ainsi qu’à l’apparition de nouveaux ennemis avec le début des attaques des Seldjoukides à l’est, l’invasion des Petchénègues sur le Danube et l’agression des Normands en Italie du sud.

Constantin IX, par sa « folle prodigalité »[1], notamment par la construction de somptueux monastères dans le quartier des Manganes et dans l'île de Chios où il avait été accueilli pendant son exil[2], a lourdement contribué à l'épuisement du trésor impérial qu'avaient accumulé ses prédécesseurs. Ce trésor manque cruellement pour la lutte décisive qui s'engage plus tard contre les Turcs.

Sommaire

Biographie[modifier | modifier le code]

Famille[modifier | modifier le code]

Constantin[3] naquit à Antioche[4], fils de Théodose Monomachos, juge et bureaucrate important sous Basile II et Constantin VIII, issu d’une noble famille byzantine. Ses soeurs étaient Hélène Monomaque (ca.1003-ca. 1050) et Euprépie Monomaque (ca. 1010-ap. 1055).

Son père était le fils de Paulos Monomaque, ambassadeur en 949 et 959, petit fils dun magistre en ca. 920, et arrière-petit-fils de Niketas Monomaque, patrice en 920, dans son côté le petit-fils paternel de Eustathios Monomaque, questeur en 833, frère ou fils de Niketas Monomaque, bureaucrate devenu abbé en 836 et frère de Ignatios Monomaque, dejá moine en 811 et 836, lesquels étaient les fils de Eustathios Monomaque, frère de Irène Monomaque (?-823), qui était la femme de Johannes, spathaire en 788 et 792, et de Niketas Monomaque (761-836), patrice et stratège du thème de Sicile en 797 devenu abbé, de la rélation d'Euphrosyne parente de Théodora, les trois fils de Georgios Monomaque, noble de Paphlagonie, fl. 761 et 798, et de sa femme Anna, qui devenu religieuse après 798 ou 800.

Sa mère était la petite-fille paternelle de Léon Tornikios, officier en 945, fils de Tornik Tornikios, patrice en 919 et petit-fils de Apoganem Tornikios, protospathaire et patrice, décédé en 919 ou 923, peut-être le fils de Tornik, captif du dixième calife abbasside de Bagdad à Samarra Jafar al-Mutawakkil en 858 et issue de la famille des Bagratuni.

Il est le grand-père maternel de Vladimir II Monomaque, grand-prince de Kiev. « Monomaque », leur nom de famille, signifie « celui qui combat seul » (i.e. en combat singulier).

Sa seconde épouse, Pulchéria Sklèros, est la nièce maternelle de Romain III Argyre. Compromis dans un complot sous le règne de Michel IV, il est exilé par Jean l'Orphanotrophe dans l'île de Mytilène[5]. Il est rappelé par l’impératrice Zoé qui le choisit comme prince consort et qui l’épouse le 11 juin 1042 la veille de son couronnement. Après la disparition de Zoé à l’âge de 72 ans en 1050, il demeure seul empereur jusqu’à sa propre mort d’une pleurésie le 11 janvier 1055. Il est inhumé aux côtés de Maria Sklèraina dans le somptueux tombeau qu’il s’était fait édifier dans le monastère de Saint-Georges-des-Manganes, dont il était le fondateur.

Événements intérieurs[modifier | modifier le code]

Le général Georges Maniakès, renvoyé en Italie par Zoé en avril 1042, châtie les villes qui ont fait appel aux Normands. Il se révolte lorsque son ennemi Romain Sklèros (Le frère de la favorite Maria Sklèraina) obtient son rappel et il se fait proclamer empereur par ses troupes en octobre 1042. Georges Maniakés s’embarque pour Dyrrachium et marche sur la capitale grâce à son alliance avec le chef serbe Étienne Vojislav de Dioclée. Dès la première rencontre avec l’armée envoyée contre lui, il est mortellement blessé.

Un complot mené l’année suivante par Étienne le « Sébastophore » contre le nouvel empereur échoue (juillet 1043).

Une seconde révolte militaire est menée par son parent Léon Tornikios. Ce dernier quitte la capitale le 14 septembre 1047 avec plusieurs chefs d’armée. Proclamé empereur, il marche sur la ville impériale à la tête d’une armée rebelle. Après plusieurs assauts vains contre la ville, il bat en retraite lors de l’arrivée de l’armée d’Orient ; il est capturé et aveuglé (25 décembre 1047).

Le samedi 16 juillet 1054, la rupture (schisme de 1054) est consommée entre les Églises de Rome et de Constantinople du fait de l’intransigeance des protagonistes, le patriarche Michel Ier Cérulaire et des trois légats du pape mort le 19 avril précédent : Humbert de Moyenmoutier, l’archevêque Pierre d’Amalfi, et le cardinal Frédéric de Lorraine.

Affaires extérieures[modifier | modifier le code]

Depuis la fin du siècle précédent, l’Empire byzantin entretenait avec les princes russes de Kiev des relations pacifiques. Le meurtre à Byzance d’un marchand de Novgorod et le refus de l’empereur de verser une indemnité à la famille du défunt entraîne une expédition de représailles. Une flotte commandée par Vladimir, le fils aîné d'Iaroslav le Sage, attaque la capitale. Les Russes sont repoussés en juin 1043 avec une lourde perte de 15 000 hommes grâce à l’utilisation du feu grégeois. Les bonnes relations ne sont rétablies qu’en 1046 après l’union de la fille de l’empereur avec le prince Vsevolod, un fils cadet d'Iaroslav.

L’Empire byzantin renouvelle pour 10 ans en 1045-/1046 la trêve qui le lie aux Fatimides et les rapports cordiaux s’établissent avec l’Égypte. Constantin ravitaille même la Syrie musulmane pendant une famine en 1053.

En 1045, Constantin exige du roi Gagik II d'Arménie l’application d’un testament de son oncle le roi Hovhannès-Smbat qui léguait en 1021 le royaume d’Ani à l’empereur. Si l'annexion du royaume d'Arménie bagratide repousse les limites de l'empire, elle aboutit à affaiblir la défense de ses frontières lorsque quelques années plus tard l'empereur ordonne la dissolution des milices féodales arméniennes, fortes de 50 000 hommes, pour les remplacer par des impôts destinés à l'administration byzantine[6].

C’est en 1048 qu'a lieu la première incursion des Seldjoukides qui ravagent le Vaspourakan. Les forces byzantines appuyées par des auxiliaires ibères les repoussent. Menées par un chef habile, Katakalôn Kékauménos, elles infligent une défaite sanglante à Ibrâhîm Inal, le demi-frère du sultan Toghrul-Beg à Gaboudrou le 17 septembre 1048[7]. Pour libérer le prince Liparit IV Orbélian qui avait été fait prisonnier, Constantin IX doit signer une trêve avec Toghrul au début de 1050. En 1053/1054, mettant à profit l’envoi l’année précédente des armées d’Orient sur le front du Danube contre les Petchénègues, le sultan seldjoukide Toghrul-Beg lance une offensive en Arménie contre le Vaspourakan ; il est toutefois contenu devant Mantzikert dont il ne peut pas s’emparer et repoussé au-delà des frontières de l’Empire byzantin[8].

Sur le Danube, c’est également pendant l'hiver 1048/1049 que les Petchénègues du khan Tyrach, fils de Vilter, franchissent le fleuve. Les troupes de Constantin Areinitès, duc d’Andrinople, sont battues à Déampolis (1049) ; l’année suivante, le duc est tué lors de la bataille de Basiliké Libadia. Un chef de guerre, Kégénis, en conflit avec le khan, se réfugie dans l’empire avec une partie des troupes. Ils entrent au service de Byzance et sont envoyés en Bithynie pour lutter contre les Turcs. Les barbares indisciplinés et mal commandés se révoltent, repassent le Bosphore et s’établissent dans la plaine de Sofia[9]. Les généraux Nicéphore Bryennos et Michel l’Acoluthe, avec une armée d’auxiliaires francs et varègues, remportent la victoire de Goloèo et les forcent à évacuer la Thrace. Toutefois, Tyrach décime l’armée impériale aux passages des Balkans et les Petchénègues obtiennent en 1050 la paix et le droit eux aussi de s’établir en Bulgarie. Un traité est par ailleurs signé en 1053 avec Mihailo Vojislavljević, prince de Dioclée et fils d'Étienne Vojislav, qui avait succédé à son père.

En Italie du Sud, les Normands avaient continué à progresser après le rappel du général Argyros pour défendre la capitale contre Léon Tornikios. Après le meurtre de leur chef Drogon de Hauteville, le 11 août 1050, Argyros revient avec les titres de magistros et de duc d’Italie. En juin 1052, il fait alliance avec le pape Léon IX. Ce dernier décide de se rendre en Allemagne afin de solliciter l’aide de l’empereur Henri III. Argyros entre seul en campagne et subit trois défaites à Tarente Crotone et enfin à Siponto en juin 1053. Le pape subit à son tour une défaite complète le 17 juin 1053 à Civitate. Prisonnier des Normands à Bénévent, il doit traiter avec eux et ne rentre à Rome qu’en mars 1054 pour y mourir le 19 avril suivant.

Vie culturelle et artistique[modifier | modifier le code]

À partir de 1045, Constantin IX procède à une vaste réforme de l’université de Constantinople qui était en déclin depuis plusieurs siècles. Il confie aux lettrés les plus hauts emplois : le juriste et futur patriarche Jean Xiphilin de Trébizonde est institué nomophylax (« gardien de la Loi »), ce qui fait de lui le chef de la faculté de droit lors de la création de l'école de droit (avril 1047). Le maître de ce dernier, le poète et érudit Jean Mauropous, devient le conseiller intime de l'empereur. Constantin Lichoudès est promu à l’office de protovestiare, et enfin son ami, Michel Psellos, est nommé « vestarque » et protoascretis (« chef de la chancellerie »). En quelques années, l’université retrouve son éclat et redevient le lieu de rencontre des érudits d’Asie et d’Europe orientale.

Du fait de ses bonnes relations avec les Fatimides, l'empereur Constantin IX peut coopérer à la reconstruction de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem et exercer une sorte de protectorat de facto sur les chrétiens de la Terre sainte.

Unions et postérité[modifier | modifier le code]

Constantin Monomaque a épousé en première noce une noble, fille d’un membre distingué de la cour impériale, qui meurt de maladie avant 1025, sans postéríté[10].

Veuf, il s’est remarié avec Pulchéria Sklèros, fille de Basile Sklèros, aveuglé et exilé en 1033, et par sa mère Pulchéria Argyropoulina, nièce maternelle de l’empereur Romain III Argyre, décédée avant 1034, qui est sans doute la mère de sa fille unique :

- Anna (parfois nommée Zoé ou Irène ou Marie, morte en 1067), qui épouse en 1046 le prince Vsevolod Ier, grand-duc de Kiev[11].

À la suite de la mort de sa seconde épouse, il hésite à contracter une troisième union (toujours reprouvée par l’Église byzantine) et vit maritalement avec une nièce de sa défunte femme, Maria Sklèraina (morte après 1044 ou entre 1042/1050).

Après avoir épousé en 1042 l’impératrice Zoé, il réussit à obtenir de cette dernière le maintien de sa maîtresse au palais. L’impératrice, pour le moins très complaisante, officialise ce ménage à trois en accordant à la Sklèraina le titre inédit de « Sébasté ». Elle l'autorise en outre à participer au conseil en vertu d'un « contrat d'amitié ».

Après les disparitions de Maria Sklèraina et de l’impératrice Zoé en 1050, Constantin IX tombe amoureux en 1054 de la princesse géorgienne Gorandouxt, désormais appelée Irène, sœur du roi Bagrat IV de Géorgie, otage à Byzance, qui devient sa maîtresse[12].

Notes et références[modifier | modifier le code]

- Michel Psellos, Chronographie, livre VI, chapitre 185, & Jean Skylitzès, Synopsis Historiôn, chapitre 29.

- Louis Bréhier, Les institutions de l'Empire byzantin, p. 433.

- « Dernier descendant en ligne masculine d’une noble famille » selon Michel Psellos, op. cit., livre VI, chapitre 14.

- Psellos, Orationes panegyricæ, éd. G. T. Dennis, Stuutgart-Leipzig, 1994, p. 90.

- Jean Skylitzès, op. cit., chapitre 1.

- René Grousset, Histoire de l’Arménie des origines à 1071, Paris, Payot, 1947 (réimpr. 1973, 1984, 1995, 2008), 644 p., p. 556-557, 576-581, 586-594.

- René Grousset, op. cit., p. 589-590.

- Jean Skylitzès, op. cit., chapitre 19.

- Jean Skylitzès, op. cit., chapitres 17-18.

- Michel Psellos, op. cit., livre VI, chapitre 15.

- Christian Settipani, Continuité des élites à Byzance durant les siècles obscurs. Les princes caucasiens et l'Empire du VIe au IXe siècle, Paris, de Boccard, 2006, 634 p. (ISBN 978-2-7018-0226-8), p. 245.

- Michel Psellos, op. cit., livre VI chapitre 151.

Bibliographie[modifier | modifier le code]

- Louis Bréhier, Vie et mort de Byzance, Albin Michel, Paris, 1946, réédition 1969, p. 207-219.

- Louis Bréhier, Les institutions de l'Empire byzantin, Albin Michel, Paris, 1949, réédition 1970.

- John Julius Norwich, Histoire de Byzance, Perrin Tempus, Paris, 1999, p. 262-267.

- Michel Psellos, Chronographie, livre VI, chapitres 14-203.

- Jean Skylitzès, Empereurs de Constantinople, « Synopsis Historiôn » traduit par Bernard Flusin et annoté par Jean-Claude Cheynet, éditions P. Lethilleux, Paris, 2003 (ISBN 2283604591), « Constantin Monomaque », p. 351-394.