1/2 Thaler States of Germany Argent

Métal:

État:

Date:

1617

Document sans titre

1617, Saxe, Jean Georges Ier. Pièce en argent « Centenaire de la Réforme » de 1/2 Thaler.

Année de frappe : 1617

Lieu d'émission : Dresde (Allemagne)

Références : Clauss/Kahnt 274, KM-100.

Valeur nominale : 1/2 Thaler – Centenaire de la Réforme Poids : 14,42 g

Diamètre : 36 mm

Matériau : Argent

Avers : Buste coiffé de John George à droite, la main gauche appuyée sur la Bible et tenant une épée levée de la main droite. Inscription (IOH-GEOR) dans le champ, bouclier avec armoiries et date (16-17) en dessous.

Légende : VERBVM DOMINI MANET IN ÆTERNVM 16 – 17

Revers : Buste coiffé de Frédéric III à droite, la main gauche appuyée sur la Bible et tenant l'épée levée de la main droite. Inscription (FRID-III) dans le champ, bouclier avec armoiries et date (15-17) en dessous.

Légende : SECVLVM – LVTHERANVM * 15 – 17 : * :

Le jour de la Réforme est une fête religieuse chrétienne protestante célébrée le 31 octobre en souvenir du début de la Réforme.

Selon Philip Melanchthon, le 31 octobre 1517 est le jour où Martin Luther a affiché ses Quatre-vingt-quinze thèses sur la porte de l'église de la Toussaint à Wittenberg, dans l'électorat de Saxe, au sein du Saint-Empire romain germanique. Les historiens et autres experts en la matière soutiennent que Luther aurait choisi la veille de la Toussaint à dessein pour attirer l'attention du peuple, bien que cela n'ait jamais été prouvé. Les données disponibles suggèrent que le 31 octobre est le jour où Luther a envoyé son œuvre à Albert de Brandebourg, archevêque de Mayence. Cela a été vérifié ; ce jour est désormais considéré comme le début de la Réforme, aux côtés de l'affichage non confirmé (Melanchthon semble être la seule source à ce sujet) des Quatre-vingt-quinze thèses/griefs sur la porte de l'église de la Toussaint à la même date.

Cette fête est importante pour les Églises luthérienne et réformée, bien que d'autres communautés protestantes aient également tendance à la commémorer. L'Église catholique romaine ne l'a reconnue que récemment et, dans un esprit œcuménique, envoie souvent ses représentants officiels à diverses commémorations organisées par les protestants. Elle est légalement et officiellement reconnue dans certains États d'Allemagne et dans des États souverains comme la Slovénie et le Chili. De plus, des pays comme la Suisse et l'Autriche prévoient des dispositions spécifiques dans leurs lois relatives aux Églises protestantes, sans toutefois la proclamer officiellement fête nationale.

Jean-Georges Ier (en allemand : Johann Georg I ; 5 mars 1585 – 8 octobre 1656) fut électeur de Saxe de 1611 à 1656.

Né à Dresde, il était le deuxième fils de l'électeur Christian Ier et de Sophie de Brandebourg.

Il accéda à l'électorat le 23 juin 1611, à la mort de son frère aîné, Christian II. La position géographique de la Saxe électorale, plutôt que sa haute position auprès des protestants allemands, conférait à son souverain une grande importance pendant la guerre de Trente Ans. Au début de son règne, cependant, le nouvel électeur adopta une position quelque peu détachée. Son allégeance personnelle au luthéranisme était solide, mais il n'appréciait ni la puissance croissante du Brandebourg ni le prestige grandissant du Palatinat ; l'adhésion des autres branches de la maison régnante saxonne au protestantisme lui semblait suggérer que le chef de la Saxe électorale devait peser de tout son poids dans la balance opposée, et il était prêt à favoriser les avancées des Habsbourg et du parti catholique romain.

Il fut ainsi facilement amené à voter pour l'élection de Ferdinand, archiduc de Styrie, comme empereur en août 1619, ce qui annihila l'opposition anticipée des électeurs protestants. Le nouvel empereur s'assura l'aide de Jean-Georges pour la campagne imminente en Bohême en lui promettant de ne pas perturber la possession de certaines terres ecclésiastiques. En remplissant sa part du marché en occupant la Silésie et la Lusace, où il fit preuve d'une grande clémence, l'électeur saxon contribua ainsi à chasser Frédéric V, électeur palatin du Rhin, de Bohême et à écraser le protestantisme dans ce pays, dont il avait lui-même refusé la couronne.

Peu à peu, cependant, il fut inquiété par la tendance évidente de la politique impériale à l'anéantissement du protestantisme et par la crainte de se voir confisquer les terres ecclésiastiques. La promulgation de l'édit de restitution en mars 1629 mit fin à ses craintes. Pourtant, bien que réclamant en vain l'exemption de l'électorat du territoire couvert par l'édit, Jean-Georges ne prit aucune mesure décisive pour rompre son alliance avec l'empereur. Il convoqua certes une assemblée des princes protestants à Leipzig en février 1631, mais, malgré les appels du prédicateur Matthias Hoe von Hohenegg (1580-1645), il se contenta d'une protestation formelle.

Pendant ce temps, Gustave Adolphe débarquait en Allemagne, avec l'intention de libérer Magdebourg. Il tenta de conclure une alliance avec Jean-Georges pour lui permettre de traverser l'Elbe à Wittenberg, mais ce dernier hésita à rejoindre la cause protestante et les discussions restèrent sans suite. Espérant qu'une alliance serait finalement conclue, Gustave évita toute action militaire.

Tilly, commandant de la principale force impériale, s'inquiétait également de la possibilité d'une alliance, aussi improbable fût-elle à l'époque. Afin de prévenir une telle manœuvre, il envahit la Saxe et commença à ravager la campagne. Cela eut pour effet de pousser Jean-Georges à conclure l'alliance qu'il espérait prévenir, alliance qui fut conclue en septembre 1631. Les troupes saxonnes étaient présentes à la bataille de Breitenfeld, mais furent mises en déroute par les impérialistes, l'électeur lui-même cherchant refuge dans la fuite.

Néanmoins, il prit bientôt l'offensive. Marchant en Bohême, les Saxons occupèrent Prague, mais Jean-Georges commença bientôt à négocier la paix et, par conséquent, ses soldats opposèrent peu de résistance à Wallenstein, qui les repoussa en Saxe. Cependant, pour le moment, les efforts de Gustave-Adolphe empêchèrent l'électeur de l'abandonner, mais la situation changea avec la mort du roi à Lützen en 1632 et le refus de la Saxe de rejoindre la ligue protestante sous la direction suédoise.

Laissant toujours ses troupes combattre de manière décousue contre les impérialistes, Jean-Georges négocia de nouveau la paix et, en mai 1635, conclut l'important traité de Prague avec Ferdinand II. Sa récompense fut la Lusace et d'autres ajouts de territoire ; le maintien par son fils Auguste de l'archevêché de Magdebourg ; et quelques concessions concernant l'édit de restitution. Presque aussitôt, il déclara la guerre aux Suédois, mais en octobre 1636, il fut battu à Wittstock ; et la Saxe, ravagée impartialement par les deux camps, se trouva bientôt dans un état déplorable. Finalement, en septembre 1645, l'électeur fut contraint d'accepter une trêve avec les Suédois, qui conservèrent cependant Leipzig ; ce qui, pour la Saxe, mit fin à la guerre de Trente Ans. Après la paix de Westphalie, qui, pour la Saxe, ne fit guère plus que confirmer le traité de Prague, Jean-Georges mourut (1656).

4

Pièces

(3205 X 1538 pixels, taille du fichier: ~1M)

Posté par: anonymous 2024-08-28

Untitled Document 1617, Saxony, John George I. Silver "Centenary of Reformation" 1/2 Thaler Coin. R! Mint Year: 1617 Mint Place: Dresden (Germany) References: Clauss/Kahnt 274, KM-100. Denomination: 1/2 Thaler - Centenary of Reformation Condition: Gold-plated and with tooling ...

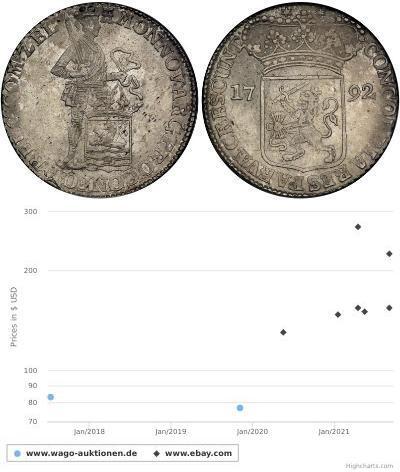

(729 X 365 pixels, taille du fichier: ~102K)

Posté par: anonymous 2015-12-13

Altdeutsche Münzen und Medaillen Sachsen-Albertinische Linie Johann Georg I. 1615-1656. 1/2 Taler 1617. Auf das Reformationsjubiläum. Hüftbild Johann Georgs im Kurornat mit geschultertem Schwert nach rechts, davor vierfeldiges Wappen mit den Kurschwertern als Mittelschild / Hüftbild Friedrichs ...

(1000 X 496 pixels, taille du fichier: ~137K)

Posté par: anonymous 2015-12-14

Altdeutsche Münzen und Medaillen Sachsen-Albertinische Linie 1/2 Taler 1617. Auf das Reformationsjubiläum. Clauss/Kahnt 274, Slg. Merseburger 882, Kohl 191, Slg. Whiting 78. Kl. Kratzer, sehr schön

(1000 X 512 pixels, taille du fichier: ~184K)

Posté par: anonymous 2015-12-08

Altdeutsche Münzen und Medaillen Sachsen-Albertinische Linie 1/2 Taler 1617. Auf das Reformationsjubiläum. Clauss/Kahnt 274, Slg. Merseburger 882, Kohl 191, Slg. Whiting 78. Sehr schön

Vous pourriez être intéressé par les pièces suivantes

2025-05-29

- New coin is added to 1 Cent Royaume des Pays-Bas (1815 - )

1 Cent Royaume des Pays-Bas (1815 - )

Le groupe a 18 pièces / 18 prix

⇑

Netherlands - 1 Cent 1862

2025-05-25

- Historical Coin Prices

Vous pourriez être intéressé par...

-300-150-3mesHgTy6ZwAAAGPwuFVj7L2.jpg)