| preceded by | |

|

|||||||||

|

|

|||||||||

| succeeded by |

| Alsacefrom the Wikipedia | Read original article |

| Alsace | |

|

|

Blason |

Drapeau |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Préfecture | Strasbourg |

| Départements et collectivités territoriales | Bas-Rhin (67) Haut-Rhin (68) |

| Chefs-lieux | Strasbourg Colmar |

| Arrondissements | 9 |

| Cantons Communes |

40 904 |

| Conseil régional | Conseil régional d'Alsace |

| Président | Philippe Richert (UMP) 2010-2015 |

| Préfet | Stéphane Bouillon |

| ISO 3166-2 | FR-A |

| Démographie | |

| Gentilé | Alsacien |

| Population | 1 859 869 hab. (2012) |

| Densité | 225 hab./km2 |

| Langues régionales |

Alémanique Alsacien Franc-comtois Français d'Alsace Francique Jéddischdaitsch Sinto Welche |

| Géographie | |

| Superficie | 8 280 km2 |

| Localisation | |

|

|

| Liens | |

| Site web | http://www.region.alsace |

| modifier |

|

L’Alsace (prononcé [al.ˈzas ] ; ’s Elsàss en alsacien) est une région culturelle, historique et administrative de l'Est de la France. Région de l'Europe rhénane, elle se trouve au cœur de la « Banane Bleue »[1]. Avec une densité de 224 habitants au kilomètre carré, c'est la troisième région la plus densément peuplée de France métropolitaine[2] mais c'est aussi la plus petite par sa superficie. L’Alsace est la troisième région française en valeur de PIB par habitant[3], la deuxième quant au revenu disponible brut des ménages[4], enfin, c'est une des régions de France où le taux de chômage est le plus bas, derrière la Bretagne et les Pays de la Loire[5]. Des difficultés économiques sont cependant apparues depuis le début des années 2000[6].

L'Alsace fait partie de l'espace culturel de l'Europe centrale. L'alsacien, variante de l'alémanique, est la troisième langue autochtone de France après le français et l'occitan[7]. La région historique était subdivisée en trois entités : la Haute-Alsace[8], la Basse-Alsace[9] et la République de Mulhouse[10]. Cette dernière se lance dans l'aventure industrielle dès 1746 et vote sa réunion à la France en 1798. En 1815, la Bavière annexe Landau, ainsi que les territoires au nord de la Lauter. L'Alsace est le berceau de La Marseillaise, elle a vu naître les généraux révolutionnaires Kléber et Kellermann et le capitaine Dreyfus. L'implication des Alsaciens dans la Révolution française[11] ainsi que dans l'affaire Dreyfus ont scellé leur attachement à la République française[12]. Après la défaite de 1871, l'Alsace est amputée du Territoire de Belfort et fait partie des « provinces perdues ». Le revanchisme qu'elles inspireront accompagnera toute la Troisième République. La région sera à nouveau en première ligne lors des deux conflits mondiaux. Elle réintègre la République française en 1919, est annexée par l'Allemagne nazie en 1940 et redevient française en 1945. Cette histoire houleuse est une clé essentielle à la compréhension de certains particularismes locaux. Ainsi, de nombreux domaines sont régis par un droit local[13] qui prime sur le droit général français.

Aujourd'hui, l’Alsace est divisée en deux départements, le Bas-Rhin au nord et le Haut-Rhin au sud. Le conseil régional siège à Strasbourg, qui est aussi la plus importante [14] des cinq grandes agglomérations de la région devant Mulhouse [15], Colmar [16], Haguenau [17] et Saint-Louis (banlieue française de Bâle)[18],[19]. Deux Alsaciens sur trois vivent au sein de ces cinq aires urbaines[20]. Strasbourg et Mulhouse sont respectivement les septième et vingt-cinquième agglomérations les plus peuplées de France[21]. De tradition industrielle forte, Mulhouse est la ville de France métropolitaine qui a la plus forte proportion de jeunes de moins de 19 ans[22] tandis que Strasbourg est le siège de plusieurs institutions européennes, dont le Parlement européen et le Conseil de l'Europe.

Dans le cadre de la réforme territoriale, la région administrative va être fusionnée avec les régions Lorraine et Champagne-Ardenne pour former la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine.

Sommaire

- 1 L'Alsace, un territoire restreint d'une grande diversité

- 1.1 Présentation générale du territoire

- 1.2 Diversité des régions naturelles et pays d'Alsace

- 2 Histoire et culture

- 2.1 Histoire

- 2.1.1 Période pré-alémanique

- 2.1.2 Établissement des Alamans

- 2.1.3 L'Alsace dans le Saint-Empire - l'âge d'or des cités alsaciennes

- 2.1.4 L'Alsace dans le Royaume de France

- 2.1.5 De la Révolution française à Napoléon III

- 2.1.6 L'Alsace dans l'Empire allemand

- 2.1.7 La Première Guerre mondiale

- 2.1.8 L'Alsace dans la République française

- 2.1.9 Le IIIe Reich

- 2.1.10 Les Malgré-nous et l'incorporation de force

- 2.1.11 L'Alsace de l'après-guerre

- 2.1.12 Conséquences de la rivalité hégémonique franco-allemande

- 2.2 Brève chronologie politique

- 2.3 L'identité alsacienne dans la nation française

- 2.4 Culture

- 2.1 Histoire

- 3 Géographie actuelle de l'Alsace : démographie, organisation économique, administrative, spatiale et sociale

- 3.1 Démographie

- 3.2 Économie

- 3.3 Administration, politique et organisation sociale

- 3.3.1 Subdivisions historiques

- 3.3.2 Subdivision actuelle

- 3.3.3 Conseil régional

- 3.3.4 Projet de suppression des départements et d'instauration d'une assemblée unique d'Alsace

- 3.3.5 Le droit local

- 3.3.5.1 Le droit communal

- 3.3.5.2 Le droit local du travail

- 3.3.5.3 La législation sociale

- 3.3.5.4 La justice

- 3.3.5.5 Le régime des cultes

- 3.3.5.6 Le régime de l'artisanat

- 3.3.5.7 Établissements de crédit

- 3.3.5.8 Régime des eaux

- 3.3.5.9 Régime forestier

- 3.3.5.10 La chasse

- 3.3.5.11 Les associations

- 3.3.5.12 La publicité foncière

- 3.3.5.13 Le cadastre et les terres agricoles

- 3.4 Organisation spatiale

- 4 Les défis pour l'avenir

- 5 Notes et références

- 6 Annexes

L'Alsace, un territoire restreint d'une grande diversité[modifier | modifier le code]

Présentation générale du territoire[modifier | modifier le code]

Le Pays de l'Ill ou le Pays des eaux[modifier | modifier le code]

L'étymologie du nom d'Alsace n'est pas établie et continue à faire l'objet de recherches[23]. Plusieurs théories existent, mais aucune n'est satisfaisante d'un point de vue scientifique. La région étant une zone de contact linguistique, une raison à ces difficultés étymologiques pourrait être que le nom est le résultat de transformations successives apportées par chacune des langues celtiques, latines, franques et alémaniques.

L'étymologie fondée sur l'hypothèse alémanique est séduisante de par sa simplicité : dans cette acceptation « Alsace » serait issu directement d'Elsass, anciennement écrit Elsaß.

- El- viendrait de l'alémanique Ell qui désignerait l'Ill, la principale rivière alsacienne qui traverse la région du sud au nord.

- saß viendrait du verbe sitzen (se trouver, être assis) (prétérit de l'allemand : saß – prétérit du vieil anglais : sæt)[réf. nécessaire]

Dans cette logique, Elsass signifierait « le pays au bord de l'Ill » ou le « pays de l'Ill » [24].[Informations douteuses]

Toutefois, selon Michel Paul Urban, auteur en 2003 d'un dictionnaire étymologique des toponymes alsaciens, le nom de l'Alsace proviendrait de la racine paléo-européenne AL-(i)S qui indique le « mouvement d'une eau qui dépasse » en référence au phénomènes des sources et résurgences qui apparaissent en maints endroits dans les marécages du Ried. Ainsi, il y aurait bien une origine hydronomique au nom « Alsace », mais plutôt pour désigner ce qui était une étendue de petits cours d'eaux et de marécages[25].

Topographie[modifier | modifier le code]

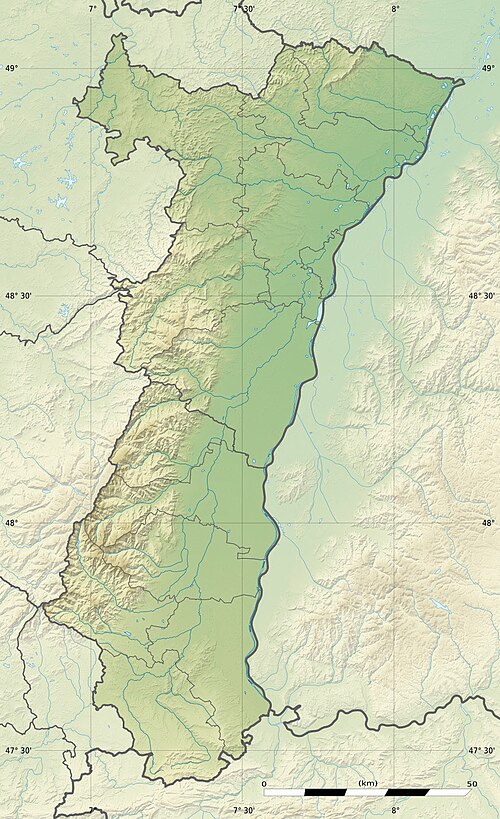

L'Alsace couvre une surface[26] de 8 280 kilomètres carrés (190 km de long sur 50 km de large soit 1,23 % de la superficie de la France), ce qui en fait la plus petite des régions administratives de France métropolitaine, la Corse ayant une surface de 8 680 kilomètres carrés. Elle s'étend du sud au nord le long du Rhin qui la borde à l'est.

Depuis 1815, elle est limitée au nord par la rivière Lauter, où commence le Palatinat allemand, et à l'est par le Rhin, à l'est duquel s'étend le Bade-Wurtemberg, au sud par la Suisse, au sud-ouest par la Franche-Comté et à l'ouest par la Lorraine.

Son espace est découpé en plusieurs ensembles de relief :

- dans l'Est, la plaine d'Alsace[27] drainée par l'Ill et consacrée à la grande culture céréalière. La forêt y occupe encore des espaces importants : forêt de Haguenau au nord et celle de la Hardt et du Nonnenbruch au sud ;

- entre le Rhin et l'Ill, le Ried[28]. Cette zone marécageuse et humide conserve ses caractères naturels remarquables façonnés par le vieux fleuve autrefois sauvage (forêts rhénanes parcourues par les bras du Rhin, prairies inondables, sources phréatiques, rivières).

- dans l'Ouest dominent les Vosges, ou massif vosgien, entaillées de larges vallées des affluents de l'Ill ; ici ce sont les pâturages d'altitude (Hautes Chaumes) qui alternent avec la forêt ; le Grand Ballon 1 424 mètres (ex-ballon de Guebwiller) est le point culminant d'Alsace, il est situé dans le Haut-Rhin ;

- les collines sous-vosgiennes font le lien entre les deux ensembles. Le piémont vosgien est la zone où s'étend le vignoble alsacien ; la limite supérieure de culture de ce dernier atteint 467 mètres au Rangen de Thann et 478 mètres à Osenbach.

- le Sundgau, région de collines au sud de Mulhouse.

- le Jura alsacien dans l'extrême Sud de la région avec pour point culminant le Glaserberg à 816 mètres. Le Jura alsacien occupe l'extrémité nord du massif du Jura. C'est dans ce massif que l'Ill prend sa source.

Géologie[modifier | modifier le code]

L'Alsace est la partie occidentale de la plaine du Rhin située sur sa rive gauche. C'est un fossé d'effondrement, appelé aussi rift ou graben, d'âge oligocène, associé à ses épaulements latéraux : les Vosges et la Forêt-Noire. Le massif du Jura, formé par glissement (induit par la surrection alpine) de la couverture mésozoïque sur les formations triasiques (« couches savon ») recoupe la région de Belfort.

- Le fossé rhénan s'est effondré durant le tertiaire, en conséquence la région a été plusieurs fois envahie par la mer, ce qui explique une sédimentation variée : marne, calcaire, sel gemme, marbre. De plus, au quaternaire, des dépôts éoliens de lœss ont lieu.

- Le Sundgau qui était alors un vaste plateau calcaire a été recouvert par les mers secondaires, au commencement de l'ère tertiaire. Au début de l'Oligocène, on assiste à un affaissement du fossé rhénan à l'origine de la pénétration marine. À la fin de l'Oligocène, la mer se retire définitivement laissant des dépôts de sédiments très fins. À la fin du tertiaire et au début du quaternaire le surélèvement des Vosges et de la Forêt Noire entraîne la formation du Jura qui est le résultat de plusieurs phases de plissements, entrecoupées par des phases d'érosion. La nappe de cailloutis d'origine alpine que l'on trouve dans le Sundgau est due à l'érosion très intense du Jura par le Rhin qui, pris dans un couloir, rejoignait l'actuelle vallée du Doubs. Ce n'est que l'affaissement du fossé rhénan qui a modifié le cours du Rhin et le régime hydrographique par les phénomènes de capture.

- Les Vosges sont constituées au nord par des grès du Buntsandstein et au sud par du granite ; les granites sont des structures hercyniennes exhumées lors des soulèvements latéraux conjoints à l'effondrement du rift.

- Le Jura, soulevé plus tardivement (au Miocène) est constitué de calcaires et de marnes d'âge le plus souvent jurassique, donc beaucoup plus anciens que les formations de la plaine alluviale du Rhin.

La structure tectonique du sous-sol (fossé d'effondrement) explique une certaine activité sismique.

Des gisements de pétrole ont été exploités au nord (à Pechelbronn, près de Niederbronn-les-Bains, l'un des premiers gisements au monde à avoir été exploité, en 1740), ainsi que des gisements de potasse datant de l'oligocène près de Mulhouse. Des mines d'argent ont également été exploitées jusqu'au début de XXe siècle près de Sainte-Marie-aux-Mines. Deux gisements de houille appartenant aux bassins houillers des Vosges et du Jura sont exploités entre le XVIIIe siècle et le XIXe siècle dans le sud du Haut-Rhin ainsi que dans la Vallée de Villé.

Enfin, le fort géotherme, conséquence de la remontée mantellique qui eut lieu à l'aplomb du rift, permet une exploitation géothermique expérimentale à Soultz-sous-Forêts.

- Sismicité

La zone la plus active sur le plan sismique en Alsace est le Sundgau dans le Sud du Haut-Rhin[29], tant par le nombre que par l’intensité des séismes qui l’ont touché. Ce territoire a été frappé par plusieurs séismes d’intensité supérieure à VI. Le plus dévastateur fut celui de Bâle du 18 octobre 1356 (intensité épicentrale VIII-IX), d'une ampleur inédite en Europe de l’Ouest. Bien que moins soutenue, l’activité sismique du fossé rhénan est significative et apparaît plus forte que celle des régions voisines. Une dizaine de séismes d’intensité supérieure à VI sont à dénombrer, dont le plus récent date du 15 juillet 1980. Le massif vosgien ne montre qu’une activité sismique diffuse et peu intense.

Climat[modifier | modifier le code]

Le climat alsacien est « semi-continental d'abri et montagnard ». La continentalité est marquée dans le fossé rhénan par des précipitations estivales plus importantes qu’en hiver et une amplitude extrême thermique annuelle, c’est-à-dire l’écart entre la température maximale moyenne de juillet et la température minimale moyenne de janvier, qui dépasse les 27,5 °C. À l’échelle de la France, ces deux marqueurs sont typiques de la plaine alsacienne. En revanche, sur les reliefs la répartition annuelle des précipitations est similaire à celle du reste de l’hexagone et l’amplitude extrême thermique annuelle y est assez faible (14 °C au Grand Ballon soit moins qu’à Paris)[30].

Donnée pour Meyenheim (limite Sud-Alsace/Centre-Alsace).

| Température la plus basse | −24,8 °C |

| Jour le plus froid | 27 février 1986 |

| Année la plus froide | 1963 |

| Température la plus élevée | 38 °C |

| Jour le plus chaud | 16 août 1974 |

| Année la plus chaude | 1994 |

| Hauteur maximale de pluie en 24 h | 80,6 mm |

| Jour le plus pluvieux | 10 juillet 1989 |

| Année la plus sèche | 1962 |

| Année la plus pluvieuse | 1999 |

- Record de chaleur : 40,9 °C, 13 août 2003.

- Record de froid : −30,2 °C au Grand-Ballon (1 424 mètres) le 10 février 1956.

Le climat connaît davantage d'influence océanique et est beaucoup plus humide dans le Sundgau, dans l'Alsace-Bossue ou l'Outre-Forêt.

L'effet de fœhn[modifier | modifier le code]

Le relief de l’Alsace orienté perpendiculairement au flux d’ouest fœhn[31] les perturbations océaniques, en particulier au Sud de la région. Ainsi le Grand Ballon fait partie des stations les plus arrosées de métropole[32] et Colmar situé à moins de 25 km celle des plus sèches avec seulement 607 mm de précipitations à l’année[33]. La région de Colmar connaît en moyenne entre 95 et 100 jours de pluie par an contre 170 sur le relief.

Ce climat, avec un été ensoleillé, est idéal pour le vignoble d'Alsace et les arbres fruitiers. L'importance de la nappe phréatique alsacienne combinée à la proximité du Rhin et de rivières importantes évite toutefois à la région les conséquences d'éventuelles sécheresses.

Diversité des régions naturelles et pays d'Alsace[modifier | modifier le code]

Le climat, la nature du sol, le relief façonnent les paysages. Or ces facteurs varient sensiblement d'une zone à l'autre. Il en découle une grande variété des milieux naturels en Alsace qui fait de la région une véritable mosaïque de « pays » distincts.

Le Sundgau[modifier | modifier le code]

Le Sundgau est un pays aux reliefs assez doux, dont les collines mulhousiennes du Rebberg, de l'Illberg, du Lerchenberg et du Geisbühl forment l'extrémité nord. Ce territoire s'étend jusqu'à la frontière suisse et forme les contreforts du massif du Jura. La ville d'Altkirch est traditionnellement considérée comme sa « capitale ».

Sundgau signifie comté du Sud en alémanique (« Sund Kau »).

Le Jura alsacien[modifier | modifier le code]

Le Sud du Sundgau appartient au massif du Jura. Les premières montagnes de ce Jura alsacien vont de la Suisse à la Franche-Comté.

L'Ochsenfeld[modifier | modifier le code]

Ochsenfeld signifie « le champ des bœufs »[34] en allemand. Le terme désigne la plaine qui s'étend de Thann à Mulhouse, jusqu'à la Hardt à l'est, au sud jusqu'au Sundgau et au nord jusqu'à Ensisheim. Relativement peu usité dans le langage courant, il désigne plus familièrement la zone de plaine située au nord-ouest de Mulhouse approximativement délimitée par le triangle Mulhouse-Thann-Guebwiller. Au cœur de l'Ochsenfeld se trouve la Forêt de Nonnenbruch située sur le cône de déjection de la Thur et morcelée par l'activité minière du bassin potassique et qui est partiellement classée comme forêt de protection.

La bataille de l'Ochsenfeld désigne la bataille qui opposa les Romains et les Germains dans le combat le plus acharné de l'époque près de Mulhouse.

Selon la légende, cette bataille donna lieu à la fondation de Mulhouse.

La Hardt[modifier | modifier le code]

La Hardt est une forêt de plaine caractérisée par une certaine sécheresse (600 millimètres de pluie par an dans la partie nord). Elle s'étend de Kembs jusqu'à Colmar en longeant l'unité urbaine de Mulhouse, entre l'Ill et le Rhin, sur l'ancien cône de déjection glaciaire du Rhin.

C'est la seconde forêt d'Alsace avec ses 13 000 hectares, derrière la forêt de Haguenau. Propriété de l'État, elle est recensée comme zone de protection spéciale Natura 2000. Elle constitue la plus grande charmaie naturelle d'Europe et abrite également des pelouses steppiques très rares en Europe occidentale.

Les Vosges centrales[modifier | modifier le code]

La dénomination, floue en ce qui concerne l'Alsace, pourrait désigner la partie du massif située au sud-ouest du Bas-Rhin, frontalière de la Lorraine. En Lorraine en revanche, le territoire appelé « Pays des Vosges centrales » regroupe officiellement plusieurs communes, dont Épinal (syndicat mixte de pays, concernant environ 10 % de la région).

La Vallée de la Bruche[modifier | modifier le code]

La dénomination Vallée de la Bruche désigne le bassin de la Bruche, en amont de Wisches, et les vallées afférentes. Elle inclut le petit pays toujours dénommé Ban de la Roche, à peu près centré sur le cours de la Schirgoutte. Schirmeck et La Broque constituent l'agglomération principale. Leurs habitants se disent volontiers « Alsaciens et Vosgiens », non des « Vosges centrales ».

Vallée de Villé[modifier | modifier le code]

Vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, ou le Val d'Argent[modifier | modifier le code]

Les Hautes-Vosges[modifier | modifier le code]

Le parc naturel régional des ballons des Vosges s'articule autour des Hautes-Vosges et regroupe 208 communes d'une population totale de 256 000 habitants. Il a pour but la protection de ce patrimoine naturel.

Vallée de la Thur (Val de Saint-Amarin)[modifier | modifier le code]

Le bassin montagneux de la Thur, fréquemment surnommé Val de Saint-Amarin, s'enfonce profondément dans la partie la plus élevée du massif vosgien. Au centre de cette enclave, Saint-Amarin se situe à 410 mètres d'altitude. Au débouché de la vallée dans la plaine, Thann se situe à 340 mètres d'altitude. Le ban communal de ce chef-lieu de canton, sous-préfecture depuis la fin de la Première Guerre mondiale, déborde sur la plaine d'Alsace. Mise à part la viticulture (vignoble escarpé du grand cru Rangen, le plus méridional d'Alsace), l'agriculture ne joue aucun rôle depuis longtemps. L'industrie s'est développée à partir des années 1780, avec l'implantation, en premier lieu, de manufactures d'impression sur étoffe. Le textile a irrémédiablement décliné après la crise des années 1930 et la Seconde Guerre mondiale. Le patrimoine forestier est important.

Vallée de la Lauch (Florival)[modifier | modifier le code]

Le surnom de Florival a été donné à la vallée vosgienne de la Lauch, en amont de Guebwiller, et aux vallons afférents. C'est l'univers du romancier Jean Egen, le « Hans du Florival ». Courte (une quinzaine de kilomètres), enclavée, peu peuplée en dehors de Guebwiller mais verdoyante, cette vallée ne constitue pas vraiment un « pays », mais a une identité marquée, notamment sur le plan touristique. Le Bechenthal, vallon affluent de la Lauch, au nord-ouest de Guebwiller, est l'écrin de l'abbaye de Murbach, Saint-Léger.

Vallée de Munster[modifier | modifier le code]

On dénomme communément « Vallée de Munster » la haute et moyenne vallée de la Fecht, bassin-versant nettement circonscrit par les crêtes montagneuses. Cette vallée, qui fut très industrialisée au temps du textile, a une vocation agricole, forestière et touristique. Elle garde une identité marquée. Munster, à 380 mètres d'altitude, au confluent de la Petite-Fecht et de la Fecht, est une ville d'origine ancienne, commerçante, siège du Parc régional des Ballons des Vosges.

Vallée de la Doller[modifier | modifier le code]

Le Ried[modifier | modifier le code]

Le Ried est une région de la plaine d'Alsace.

Le Grand Ried s'étend du nord d'Ensisheim jusqu'à la périphérie de Strasbourg. Il a été modelé par les divagations du Rhin dans sa zone d'épandage avant sa canalisation.

Le Petit Ried est situé au nord de Strasbourg.

Le Kochersberg[modifier | modifier le code]

Le Kochersberg est une région aux terres très fertiles (lœss), localisées entre les vallées de la Zorn, au nord, et de la Bruche au sud, le champ de failles de Saverne à l’ouest, et à l’est, le rebord de la terrasse rhénane.

L'Alsace bossue - s Krumme Elsass[modifier | modifier le code]

L'Alsace Bossue fut peuplée dès le Néolithique. Elle regroupe les communes autrefois intégrées aux anciens comtés de Sarrewerden et de La Petite-Pierre et à la seigneurie de Diemeringen et d'Asswiller. De nos jours de nombreux vestiges archéologiques et châteaux sont encore visibles. Ancienne terre d'Empire, une des dernières à avoir été rattachée à la France en 1793, cette région, pendant les périodes d'Ancien Régime, vit s'installer des hollandais, des français, des suisses, des allemands et même des autrichiens. Certains villages possèdent une église catholique, un temple protestant et une synagogue.

Cette région a su conserver un patrimoine exceptionnel, Bonnefontaine (Bas-Rhin), une des plus riches stations néolithiques d'Alsace avec son château Empire, Mackwiller, qui possède un palais romain avec thermes et mausolée. On y a découvert un des plus grands sanctuaires du dieu Mithra du monde occidental. On peut également découvrir la Wasserburg de Lorentzen ou le château Renaissance de Diedendorf qui possède les plus belles peintures murales de l'Est de la France. De nombreuses églises gothiques, baroques et néoclassiques, des architectures bourgeoises, des oriels, des villages préservés de l'urbanisme ont su garder tout leur cachet.

L'Alsace Bossue est en effet une zone rurale avec de nombreux vergers, des forêts ombragées, des rivières poissonneuses. À l'aube du XXe siècle, l'industrialisation des campagnes s'est caractérisée par l'implantation de manufactures. Les chapeaux de paille de Langenhagen, la Corderie Alsacienne Dommel, les couronnes de perles Karcher, les gazogènes Imbert ont été longtemps des fabrications de renommée mondiale. Le Musée régional de l'Alsace Bossue à Sarre-Union permet de découvrir le patrimoine de toute une région.

Avant la révolution de 1789 : à la suite du traité de Ryswick (1697), Louis XIV avait dû restituer aux comtes de Nassau dans le cadre de l'Empire (c'est-à-dire du royaume d'Allemagne) l'ancien comté de Sarrewerden, à l'exception de Bockenheim-Sarrewerden – aujourd'hui Sarre-Union – recouvrés par Léopold Ier duc de Lorraine. En 1766, ces deux provinces revinrent avec la Lorraine à la couronne française. Entre-temps, pour compenser la perte de Sarrewerden, l'ancienne capitale du comté, les princes de Nassau avaient fondé en 1702 (sur le ban communal de Zollingen, actuelle << Ville neuve >> (Neustadt) appelée Neusaarwerden. En 1794, Neusaarwerden et Bockenheim ou Boquenom furent réunies sous le nom de Sarre-Union. Les autres localités de l'ancien comté de Sarrewerden et de la prévôté de Herbitzeim furent réparties entre les Nassau-Sarrebrücken (bailliage de Harskirchen) et les Nassau-Weilburg (bailliage de Neusaarwerden). Ces terres formaient une enclave à majorité protestante entourée par les terres de la catholique Lorraine. En 1557, année de l'introduction de la réforme luthérienne dans le comté, la Kirchen-ordnung de Deux-Ponts réglementait la vie religieuse dans la plupart des paroisses des vallées de la Sarre, de l'Eichel et de l'Isch.

Ce fut Nicolas François Blaux, maire catholique de Sarreguemines et député, qui fut le véritable artisan du rattachement du comté de Saarwerden au Bas-Rhin. Le 23 novembre 1793, la Convention ratifia la décision d'ériger Neusaarwerden en district et d'incorporer au département bas-rhinois les six cantons nouvellement créés : Bouquenom, Neuf-Saarwerden, Harskirchen, Wolfskirchen, Drulingen et Diemeringen. L'organisation du district incomba au député Philippe Rühl. Ainsi le Bas-Rhin allait franchir le col de Saverne et se prolonger sur le plateau lorrain pour s'enrichir de quarante-trois communes fortes de près de dix-huit mille habitants devenant Alsaciens.

Les Vosges du Nord[modifier | modifier le code]

Cette région montagneuse est, dans sa majeure partie, occupée par le parc naturel régional des Vosges du Nord qui est né le 30 décembre 1975 et regroupe actuellement 113 communes. Il associe plusieurs milieux forestiers, tels que la hêtraie, la chênaie, l'aulnaie ou encore la pinède sur tourbe. Ces derniers abritent une foule d'animaux et de végétaux tels que le pic noir, l'aspérule odorante, le mélampyre des prés ou encore le populage des marais.

Outre-Forêt[modifier | modifier le code]

L'Outre-Forêt désigne la zone située au nord de la Forêt de Haguenau et au sud de la Lauter.

Histoire et culture[modifier | modifier le code]

Histoire[modifier | modifier le code]

À la différence de ses provinces et régions voisines, l'Alsace n'a jamais connu de période d'indépendance ou d'autonomie de forme centralisatrice. L'Alsace a longtemps été caractérisée par le confédéralisme. La région doit sa culture et son dialecte aux Alamans (à ne pas confondre avec les Allemands), qui s'établirent dans la région en 378, l'alsacien d'aujourd'hui est un dialecte alémanique.

La région fut sous l'autorité du Saint-Empire romain germanique de 962, date de sa création, jusqu'en 1648, puis elle perdit son autonomie en passant sous contrôle de la France après son annexion progressive au XVIIe siècle.

C'est en Alsace que sont nés les ancêtres de la puissante dynastie des Habsbourg qui régnèrent en maîtres, plusieurs siècles durant, sur toute l'Europe centrale.

La plaine d'Alsace, subissant l'effet de foehn et étant naturellement irriguée, a toujours été une terre fertile et propice à l'agriculture céréalière, les collines sous-vosgiennes, le piémont, était le domaine réservé de la vigne tandis que les vallées vosgiennes et l'Ochsenfeld (champs des bœufs) abritaient d'immense troupeaux de bovins, on y cultivait également du chanvre. Les forêts et le ried (régions de prés inondables et/ou de forêts tunnels) étaient fort riches en gibier. Le tout, réparti le long du Rhin, l'axe fluvial majeur européen, qui permettait ainsi un commerce soutenu et des revenus réguliers. L'Alsace a donc de tout temps été une région riche qui a suscité les convoitises des grandes puissances européennes. L'histoire de l'Alsace fut donc rythmée par les guerres et les annexions.

Quelques repères :

Période pré-alémanique[modifier | modifier le code]

- Les traces de peuplement humain les plus anciennes (outils en silex découverts à Achenheim[35]) remontent au Paléolithique[35].

- Les premiers « villages » apparaissent au cours du Néolithique, à la suite d'une migration de peuples venant de l'est[35].

- IIe millénaire av. J.‑C. : les Celtes arrivent dans le territoire qui forme aujourd'hui l'Alsace.

- Ve siècle - Ier siècle av. J.-C. : l'Alsace était divisée entre deux tribus celtes : les Séquanes dans le Sud et les Médiomatriques dans le Nord.

- 72 av. J.-C. : les peuples germaniques (composés majoritairement des Suèves et des Triboques) traversent le Rhin et s'installent en Alsace (estimés entre 137 000 et 275 000 selon l'historien August Meitzen).

- 58 av. J.-C. : bataille de l'Ochsenfeld[36].

Elle vit la victoire des Romains commandés par Jules César, général et proconsul des Gaules, sur le chef suève Arioviste dans le Sud de l'Alsace. Arioviste réussit à s'enfuir de l'autre côté du Rhin, ceux qui ne réussirent pas à faire de même furent massacrés par les romains, le reste de la population fut mélangé aux peuples celtes. C'est une bataille majeure de la guerre des Gaules, victoire à partir de laquelle les Romains vont décider de rester en Gaule et conquérir le pays.

Fondation légendaire de Mulhouse.

L'Alsace est annexée par la république romaine à l'issue de la bataille de l'Ochsenfeld puis devient une province de l'empire romain en l'-27. La langue latine supplante progressivement et remplace les langues celtes[réf. nécessaire].

- 12 av. J.-C. : création du camp fortifié romain d'Argentoratum, anciennement Argentorata en Celte. naissance de la ville de Strasbourg.

- 212 : tous les hommes libres obtiennent la citoyenneté romaine grâce à l'édit de Caracalla.

À partir de la seconde moitié du IVe siècle après J.-C., de nombreux Germains, notamment des Alamans s'installèrent progressivement dans l'Alsace romaine.

Établissement des Alamans[modifier | modifier le code]

- 298 : l'empereur Constance Chlore repousse au-delà du Rhin d'importantes bandes d'Alamans (plus de vingt mille hommes) qui avaient pénétré dans l'Est de la Gaule après les avoir battues devant Langres.

- 357 : le futur empereur romain Julien bat sévèrement les Alamans qui essayaient d'envahir l'Alsace à la bataille de Strasbourg.

- 378 : l'empereur Gratien repousse de nouveau les Alamans qui pénétraient en Alsace.

- 406 : profitant du gel du Rhin, les Alamans et d'autres peuples barbares pénètrent à nouveau en Alsace. Les Romains et leur alliés fédérés francs ont de plus en plus de mal à les contenir. L'évêque Flodoard qui vit au Xe siècle cite une lettre de Jérome de Stridon qui écrit que de nombreuses villes dont Reims et Strasbourg sont passées en Germanie[37]. La progression des Alamans s'étend rapidement.

- Vers le milieu du Ve siècle, les Romains finissent par être définitivement chassés de la plaine d'Alsace où les Alamans s'installent pour y répandre leur culture, leur langue (l'alsacien, alémanique) et construire des villes. Ils mettent en place une confédération de petits royaumes appelée Royaume d'Alémanie. Alamanni signifie « tous les hommes » en germanique (cf. allemand alle « tous » et Mann « homme »).

- Vers 496 : les Francs de Clovis battent les Alamans à Tolbiac mais ces derniers restent les plus nombreux en Alsace bien qu'en théorie inféodés aux Francs.

- 511 : l'Alsace est rattachée au royaume franc d'Austrasie.

- VIIe siècle : Christianisation de l'Alémanie.

- 709-712 : nouvelle guerre entre les Francs et les Alamans.

- 746 : massacre de Cannstatt. Assassinat de la quasi-totalité des nobles du peuple alaman. Cannstatt, anciennement castrum, était l'une des principales localités du duché d'Alémanie fondé par les Mérovingiens. Le carolingien Carloman, maire du palais d'Austrasie, y convoqua une assemblée et fit assassiner la majorité des dirigeants alémaniques sous le prétexte qu'ils auraient participé au soulèvement du duc Theudebald (Thibaud) et du duc Odilon de Bavière.

À partir de ce moment, il n'y aura plus d'unité alémanique et les pays alémaniques seront définitivement divisés en plusieurs États. Toutefois, la langue et la culture alémaniques subsisteront jusqu'à nos jours.

- 843 : le traité de Verdun, conclu par trois fils de Louis le Pieux, lui-même fils de Charlemagne, après une querelle d'héritage (voir les Serments de Strasbourg de 842), divise le royaume de Charlemagne en trois. L'Alsace fait désormais partie de la Francie médiane (domaine de l'empereur Lothaire).

- 855 : l'Alsace revient à Lothaire II et fait partie de la Lotharingie.

- 870 : la Lotharingie est partagée entre Charles le Chauve et Louis le Germanique. L'Alsace est rattachée à la Francie orientale (domaine de Louis le Germanique agrandi au traité de Meerssen). Elle fera ensuite partie du Saint-Empire romain germanique.

- 917 : naissance en Alsace de Gontran le Riche, plus vieil ancêtre confirmé de la dynastie des Habsbourg.

L'Alsace dans le Saint-Empire - l'âge d'or des cités alsaciennes[modifier | modifier le code]

- 962 : l'Alsace fait partie du Saint-Empire romain germanique.

- En 1161, Frédéric Barberousse élève Mulhouse au rang de ville libre de l'Empire, lui conférant ainsi une autonomie quasi totale. Il en fait ainsi une véritable cité, qui ne doit rendre de comptes qu'à l'empereur lui-même.

- En 1197, Philippe de Souabe, fils de Frédéric Barberousse est désigné empereur à Mulhouse.

- 1273 : le comte Rodolphe IV de Habsbourg, un seigneur politique, allié des bourgeois des villes de Strasbourg et de Zurich, accède, de manière inattendue, au trône impérial sous le nom de Rodolphe Ier de Habsbourg.

- 1347 : les Mulhousiens adoptent un fonctionnement républicain par l'élection de Jean de Dornach (Hans Guterolf Von Dornach) à la tête de la cité, la République de Mulhouse (Stadtrepublik Mülhausen) est née.

- 1354 : fondation de la Décapole, l'Alsace s'organise en une confédération de villes libres qui rassemble dix villes impériales. La Décapole possède pour les historiens et les économistes une particularité extrêmement rare, qui plus est pour l'époque : outre l'alliance militaire, l'entraide est également financière en cas de banqueroute. Cela permet aux cités alsaciennes de peser économiquement sur l'espace rhénan.

- 1386 (9 juillet) : Bataille de Sempach

De nombreux nobles alsaciens qui combattent sous la bannière des Habsbourg sont tués lors de cette bataille. On chiffre ce nombre de tués à 15 % de la noblesse alsacienne.

- 1434 : premiers travaux de Gutenberg sur l'impression, à Strasbourg.

- 1444-1445 : invasion des Armagnacs, appelés par l'empereur Frédéric III du Saint-Empire pour mettre à mal l'autonomie des cités impériales ; après avoir écrasé les cités suisses, ils décident de s'attaquer aux cités alsaciennes. La noblesse alsacienne se joint à eux. Seules les villes fortifiées résistent. À la fin du siège, les Mulhousiens décident de dissoudre la corporation de la noblesse et expulsent les récalcitrants qui quittent la ville avec un profond ressentiment.

- 1466-1468 : Guerre des Six Deniers, la noblesse de Haute-Alsace tente de se venger des Mulhousiens et déclare la guerre à la cité pour un motif futile. Les Mulhousiens sont abandonnés par la Décapole et doivent leur survie à une alliance militaire avec Berne et Soleure appuyée par Schwytz, Uri, Lucerne, Zurich, Zug et Glaris. Le conflit gagne rapidement en intensité et l'empereur Frédéric III du Saint-Empire tente en vain de le faire cesser. Le landvogt prend le parti de la noblesse qui assiège Mulhouse, ce qui provoque l'entrée de troupes de la Confédération en Haute-Alsace. Les Mulhousiens et les Confédérés écrasent la noblesse et ravagent toute la Haute-Alsace, rasant plus d'une centaine de villages sur les terres seigneuriales.

- 1515 : la République de Mulhouse se retire de la Décapole pour s'allier aux cantons suisses auxquels elle était déjà fortement liée depuis la Guerre des Six Deniers. Son destin sera ainsi distinct du reste de l'Alsace pendant plusieurs siècles. Les Mulhousiens ne feront ainsi jamais partie du Royaume de France et connaîtront un fonctionnement républicain quasiment ininterrompu jusqu'à nos jours.

- 1523 : Mulhouse adhère à la Réforme, qui aboutit en 1529 à l'établissement complet et exclusif du culte protestant calviniste. Les catholiques et les juifs ne peuvent plus résider à l'intérieur de la Stadtrepublik et s'installent dans les villages alentour. Les Habsbourg dont les territoires entourent la cité restent fidèles à l'église catholique romaine, cette dernière devient donc une enclave réformée.

- 1526 : guerre des paysans. 25 000 « rustauds » massacrés à Saverne.

- 1618-1648 : la guerre de Trente Ans frappe lourdement la région, l'Alsace est pillée à de nombreuses reprises, les massacres s'enchaînent, les villages sont rasés et brûlés, la famine se répand et la peste touche la région, la population fuit les villes et villages pour se réfugier dans les Vosges et dans les grandes forêts alsaciennes, environ 60 % de la population alsacienne est décimée. L'économie est anéantie. La République de Mulhouse, qui comprend également Illzach et Modenheim, est épargnée grâce à son statut de cité-État. Elle accueille massivement des réfugiés alsaciens dont le nombre est alors bien supérieur à celui des Mulhousiens. Le repeuplement sera conforté par l'arrivée de migrants suisses dont l'anthroponymie garde le souvenir : Schweitz.

L'Alsace dans le Royaume de France[modifier | modifier le code]

Une difficile et longue conquête française[modifier | modifier le code]

À partir de 1365, la convoitise française pour une Alsace « riche, opulente et dans le chemin de l'humanisme » éclate au grand jour. Le désir d'y installer une principauté est très fort. De nombreuses incursions françaises militaires et mercenaires sont à noter jusqu'en 1648. En 1444, Louis XI organisa en Haute-Alsace des pillages et laissa derrière lui la misère et la destruction. Ce roi demanda de plus à la ville de Strasbourg si elle voulait devenir française. La réponse alsacienne d'un peuple qui encourageait des villes libres selon l'esprit germanique fut directe : « Niemals… » (jamais).

En 1552, lorsqu'il voulut s'emparer de la ville libre de Strasbourg, Henri II dit à ce propos : « Venez avec moi, je ferai boire vos chevaux dans l'eau du Rhin en signe de triomphe. » Bernard Vogler écrit : « En 1580, fort de l'expérience des invasions françaises, un traité conclu entre plusieurs seigneurs et villes de Haute-Alsace proscrit aux veuves et filles de bourgeois d'épouser des Welches compte tenu des risques d'invasion des Français. »

Les difficultés des Français à conquérir l'Alsace font dire au général de Breisach : « Je ne puis m'empêcher de dire que l'autorité du roi va se perdant absolument en Alsace. Les dix villes, bien loin d'être soumises au roi, sont presque ennemies. Il m'a paru de leur part une grande affection pour l'indépendance et un grand désir de demeurer membres de l'Empire. La noblesse de la Haute-Alsace va presque le même chemin. Haguenau a fermé insolemment la porte au nez de M. Mazarin et la petite ville de Münster l'a chassé honteusement il y a quelque temps. Je crois que le roi devrait prendre le temps qu'il jugerait à propos de Colmar et Haguenau à la raison. »

Durant les guerres de la Fronde en France, le cardinal Mazarin voulut se réfugier en Alsace mais il dit en ces termes : « Aucune ville d'Alsace ne pouvait me recevoir, soit parce qu'elles sont protestantes, soit parce qu'elles sont autrichiennes de cœur, soit parce qu'elles ont trop souffert des troupes françaises. »

Dans un memorandum de 1790, les princes vaincus écrivent : « Les Princes ne se sont soumis à la souveraineté de la France que pour se soustraire aux violences continuelles qu'ils n'avaient cessé d'essuyer de la part de cette puissance et contre laquelle le corps germanique n'avait pu les défendre avec succès et dont les territoires n'ont pour la plupart été enclavés dans cette province que par l'extension usurpatoire que la France a su donner à ses limites originaires. »

- 1648 : achèvement des incursions françaises. À la suite du traité de Westphalie, l'Autriche cède au royaume de France une partie de l'Alsace, principalement le sud de la région. La République de Mulhouse conserve son statut de ville indépendante. La noblesse française éprouvera au début des difficultés à asseoir son autorité sur le territoire alsacien.

- 1681 : la ville libre impériale de Strasbourg est assiégée par les troupes du roi de France, Louis XIV, et doit se rendre. La ville de Strasbourg ne doit être occupée par les Français que jusqu'en 1704. Strasbourg n'est annexée par la France qu'en 1697 par le traité de Ryswick. L’Alsace, à l'exclusion de la Stadtrepublik Mülhausen Mulhouse et de l'Alsace Bossue, sera alors à partir de 1697 gouvernée par un intendant siégeant à Strasbourg et par le conseil souverain à Colmar. La région conservera largement son autonomie.

- 1716 : la Compagnie du Mississippi récupère le monopole de la Compagnie de la Louisiane d'Antoine Crozat, première fortune de France, et décide de faire un vaste appel à l'importante émigration alsacienne. Des publicités attirent en Louisiane des Alsaciens, qui fondent la ville Des Allemands (Louisiane).

- 1746 : en parallèle, la République de Mulhouse se lance de manière précoce dans l'ère industrielle avec l'ouverture de la première manufacture d'indienne. La république libre connaîtra alors une croissance exponentielle et deviendra l'un des principaux pôles industriels d'Europe.

- 26 août 1728 : naissance à Mulhouse du mathématicien, physicien et astronome Jean-Henri Lambert.

- 1772 : le Mulhousien Jean-Henri Lambert invente plusieurs systèmes de projection cartographique dont la Projection conique conforme de Lambert et la Projection azimutale équivalente de Lambert[38].

De la Révolution française à Napoléon III[modifier | modifier le code]

L'Alsace participe activement à la révolution contre la monarchie.

- 1789 : la Révolution est accueillie avec enthousiasme par les Alsaciens qui se soulèvent contre la noblesse locale. L'héritage révolutionnaire scelle le lien géo-politique des Alsaciens à la France.

- 1790 : l'Alsace est partagée en deux départements : le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Strasbourg devient la préfecture du Bas-Rhin et Colmar celle du Haut-Rhin.

- 1793 : un certain nombre de territoires étrangers enclavés dans ces départements, appartenant à la noblesse germanique (les « princes possessionnés »), sont annexés à la France par la Convention nationale[39].

- 1798 : Mulhouse, alors alliée à la Confédération suisse, vote sa Réunion à la République française, qui a lieu le 4 janvier 1798, à l'époque du Directoire. La Stadtrepublik Mülhausen devient la commune de Mulhausen. L'Alsace est à présent intégralement française. La même année, la communauté juive de Dornach rédige le Memorbuch du même nom. Il contient des prières en mémoire des victimes des persécutions en Allemagne, en Autriche, en Bohème, en Espagne, en Pologne et en Hollande[40].

- Période napoléonienne : l’Alsace fournit 70 généraux à la Grande Armée de l’Empire français dont les strasbourgeois Kléber et Kellermann ou le rouffachois François Joseph Lefebvre, maréchal d'Empire.

- 1800 : les communes de l'ancienne Principauté de Montbéliard ainsi que la commune de Mandeure sont intégrées au département du Haut-Rhin.

- 1803 : les catholiques et les juifs peuvent à nouveau s'installer dans Mulhouse.

- 1815 : Landau est annexé par le Royaume de Bavière.

- 1816 : les communes d'Abbévillers, Aibre, Allenjoie, Allondans, Arbouans, Audincourt, Badevel, Bart, Bavans, Bethoncourt, Bretigney, Brognard, Courcelles-lès-Montbéliard, Couthenans, Dambenois, Dampierre-les-Bois, Dasle, Désandans, Dung, Étouvans, Étupes, Exincourt, Fesches-le-Châtel, Grand-Charmont, Issans, Laire, Mandeure, Montbéliard, Nommay, Présentevillers, Raynans, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Saint-Julien-lès-Montbéliard, Semondans, Sochaux, Taillecourt, Valentigney, Le Vernoy, Vieux-Charmont et Voujeaucourt sont détachées de la région pour être rattachées au département du Doubs.

- 1826 : André Koechlin monte une fonderie et se lance dans la construction mécanique en créant André Koechlin & Compagnie (AKC) cette société est l'ancêtre de la SACM et d'Alsthom (devenue Alstom).

- 1848 : Victor Schœlcher, homme de gauche d'origine alsacienne, est nommé président de la commission d'abolition de l'esclavage, il est l'initiateur du décret du 27 avril 1848 abolissant définitivement l'esclavage dans l'empire colonial français. La même année la commune de Mulhausen est rebaptisée commune de Mulhouse.

- 1852 : l’Alsace vote massivement en faveur du plébiscite sur l’Empire de Napoléon III.

- 12 décembre 1866 : Naissance à Mulhouse du futur prix Nobel de chimie Alfred Werner

- 19 juillet 1870 : déclenchement de la guerre franco-prussienne de 1870

- Bataille de Wissembourg (4 août) et Bataille de Frœschwiller-Wœrth, également appelée bataille de Reichshoffen (6 août): la France subit ses premières défaites.

- Dès le 23 août 1870, Strasbourg essuie des bombardements- plus de 200 000 obus tombent sur la ville au cours du siège[41]. La destruction de la bibliothèque et de ses 300 000 ouvrages hérités des collections du Gymnase Jean-Sturm (XVIe siècle) et de l'historien Jean-Daniel Schoepflin (1694-1771) a un large retentissement au sein de la communauté des savants et des universitaires. Strasbourg se rend le 27 septembre 1870.

- Le Siège de Belfort (novembre 1870 - février 1871) se poursuit jusqu'à l'armistice du 15 février 1871 et à la reddition de la place forte, le 18 février 1871, sur ordre du gouvernement de la Défense nationale, présidé par Louis Adolphe Thiers

- L'Alsace (hors arrondissement de Belfort qui restera français) et la Moselle sont annexées en deux temps. Le Traité préliminaire de paix du 26 février 1871 met fin aux combats entre la France et l'Allemagne. Le Traité de Francfort du 10 mai 1871 fixe les conditions de la paix.

- 18 avril 1871 : le comte Friedrich Alexander von Bismarck-Bohlen, gouverneur général d'Alsace-Lorraine, institue l'Obligation scolaire en Alsace.

L'Alsace dans l'Empire allemand[modifier | modifier le code]

- 1871 (10 mai) : par le traité de Francfort, l'Empire allemand annexe l'Alsace, sauf les environs de Belfort ainsi qu'une partie de la Lorraine. Une politique visant à éliminer la francisation menée depuis l'annexion française est mise en place.

- 1872 (28 avril) : un rescrit impérial institue l'université allemande de Strasbourg.

- 1874 (2 février): élection au Reichstag des premiers élus de la terre d'empire. Jusqu'en 1890, date de la disparition de Bismarck, seuls les députés protestataires contestant l'annexion de la région par l'empire allemand seront élus.

- 1874 (29 octobre) : un décret institue une Assemblée régionale d'Alsace-Lorraine.

- 1902 : libéralisation du régime allemand et forte croissance économique : reflux de la contestation anti-allemande

- La découverte de gisements de potasse en 1904 par Amélie Zurcher et Joseph Vogt amena un nouvel essor dans le sud de la région en propulsant tout le nord de l'agglomération mulhousienne dans l'exploitation minière. La société minière Gewerkschaft Amélie est créée le 13 juin 1906. Le 22 avril 1908, le premier puits est foré et l'exploitation industrielle commence en 1910.

- 1911 (31 mai) : adoption de la Constitution d'Alsace-Lorraine dans le cadre de l'autonomie alsacienne décidée par l'empire allemand. L'unique élection à la diète (Landtag) d'Alsace Lorraine se déroule les 22 et 29 octobre 1911. Le Zentrum (parti catholique) est le premier parti du Reichsland avec 31% des voix, le SPD (social démocrate) le deuxième avec 23,8% des voix. L’Elsass-Lothringischer Nationalbund (parti autonomiste francophile) de Wetterlé n’obtient que 3% des voix et aucun élu[42].

- 1913: l'affaire de Saverne montre les tensions grandissantes entre les Alsaciens et Mosellans et l'Empire.

La Première Guerre mondiale[modifier | modifier le code]

- 1914 : incursions de l'armée française dans le sud de l'Alsace, combats autour de Mulhouse. Thann devient capitale de l'Alsace française. La majorité des soldats alsaciens font partie de l'armée allemande, hormis quelques milliers de déserteurs qui viennent s'enrôler en France[43],[44].

- 1915 : combats au collet du Linge et autour de l'éperon rocheux du Hartmannswillerkopf (aussi appelé le vieil Armand) à 17 km de Mulhouse, devenu monument national.

- Pour le restant de la guerre, stabilisation du front sur une ligne Pfetterhouse - Altkirch - Thann - Hartmannswillerkopf - Munster - Collet du Linge - Col du Bonhomme.

- 1918 : entrée des troupes françaises en Alsace après l’armistice du 11 novembre.

L'Alsace dans la République française[modifier | modifier le code]

- 1919 : l'Alsace redevient française, à la suite de la ratification du traité de Versailles. Landau, cependant, demeurera définitivement allemand, seul reliquat de l'Alsace allemande depuis 1815.

Politique d'assimilation[modifier | modifier le code]

Le retour de la région dans le giron de la France ne s'est pas fait sans douleur ni maladresse de la part de l'administration française.

Sur le plan culturel, l'administration tenta de développer l'usage du français : l'alsacien est limité à l'école dans les communes à majorité francophone, même si l'enseignement religieux se fait en allemand ou en dialecte et que quatre ou cinq heures hebdomadaires d'allemand sont incluses dans les programmes ; les fonctionnaires s'expriment généralement en français. L'ordre est donné d'utiliser la méthode d'enseignement directe dans les écoles, qui consistait à utiliser le français sans transition. Les habitants de l'Alsace en 1918 furent divisés en quatre classes de citoyens, marquées par les inscriptions A-B-C-D sur leurs cartes d'identité. Ce classement des citoyens fut établi en fonction de l'ascendance et d'enquêtes, plus ou moins fiables dans un climat de délation, sur le degré de francophilie. Chaque classe correspond à des droits civiques différents[45].

Les autorités françaises mettent en place une politique d'épuration. 112 000 personnes seront également expulsées[46]. Au printemps 1919 des commissions de triage sont chargées de l'examen individuel des Alsaciens selon les propos, les positions prises ou leur attitude supposée[47].

Le IIIe Reich[modifier | modifier le code]

- 1940-1944 : pendant l'occupation nazie, l'Alsace est annexée de fait au Troisième Reich et forme avec le pays de Bade le Gau Baden-Elsaß également appelé Gau Oberrhein dont la capitale administrative est Strasbourg. Il est interdit de parler alsacien ou français et obligatoire de ne parler qu'allemand dans la région.

- 1944 (novembre) : la 2e DB du général Leclerc libère Strasbourg le 23 novembre, la 1re armée française du général de Lattre de Tassigny libère Mulhouse le 21 novembre tandis que les Américains tentent de repousser plus au nord la contre-offensive allemande (dite « opération Nordwind »).

- 1945 : les forces françaises bloquent l'attaque allemande sur Strasbourg, au moment de l'offensive des Ardennes, en janvier, puis jouent un rôle majeur dans la prise de Colmar, le 2 février.

Les Malgré-nous et l'incorporation de force[modifier | modifier le code]

Quand fut signé l'armistice du 22 juin 1940, le cas de l'Alsace n'était pas évoqué. Ce territoire restait donc juridiquement français. Le régime nazi l'annexa de fait en juillet suivant sans en faire la proclamation officielle.

La propagande était active pour inciter les jeunes Alsaciens à s'engager dans la Wehrmacht. Beaucoup de jeunes Alsaciens refusaient de s'engager dans l'Armée allemande et de soutenir le régime. Les nazis proclamaient alors à ce moment qu'on n'avait pas besoin des Alsaciens pour gagner la guerre qui devait être rapide.

Alfred Wahl, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Metz, écrit : « Seuls les fils des fonctionnaires allemands présents semblent avoir répondu à l'appel : ils furent moins d'un millier pour les deux départements »[48].

Le Gauleiter responsable du Reichsgau Baden-Elsaß, Robert Wagner, était persuadé que les « frères de race » nouvellement reconquis entendraient vite l'appel de leur sang et se sentiraient rapidement allemands mais constatant le nombre limité d'engagés volontaires, il conclut - non sans cynisme - que les jeunes hésitaient à entrer dans l'armée allemande « par peur de leur famille » et qu'ils seraient heureux de s'y voir forcés[49].

- Dès septembre 1940, Marcel Weinum, âgé de 16 ans, organise un réseau de résistance constitué de 25 garçons de 14 à 16 ans et spécialisé dans la propagande, le sabotage et le renseignement appelé La main noire. À la suite d'un attentat contre le Gauleiter Robert Wagner, les membres du groupe sont tous arrêtés et dix d'entre eux sont jugés par un tribunal spécial. Marcel Weinum est condamné à mort et décapité à Stuttgart le 14 avril 1942.

Au printemps 1942, à Vinnytsia, il persuada Adolf Hitler, au début fort réticent, d'instaurer l'incorporation de force en Alsace, ce qui fut fait officiellement le 25 août 1942.

100 000 jeunes Alsaciens seront ôtés à leurs familles et envoyés de force, principalement sur le front de l'Est, pour combattre l'armée de Joseph Staline. 30 % furent tués ou portés disparus[50].

De nombreux autres furent faits prisonniers par les Soviétiques. Parmi eux, beaucoup choisirent de déserter la Wehrmacht pour se rendre délibérément à l'Armée rouge et ainsi, en tant que Français, rejoindre le général de Gaulle et la France libre, mais les Soviétiques n'avaient, dans leur grande majorité, pas connaissance du drame de ces Alsaciens. Beaucoup furent donc considérés comme des déserteurs ou des espions, et donc fusillés, victimes d'une double méprise. Les autres ont été déportés au camp de Tambov après un passage dans les mines de charbon de Karaganda. Dans un compte rendu du colloque de Hambourg sur le retour des prisonniers de guerre après 1945[51] on peut lire :

« Les Alsaciens en uniforme allemand furent concentrés dans le camp de Tambov et subirent le sort de tous les prisonniers de la Wehrmacht, avec des conditions de vie très dures, un taux de mortalité élevé et des campagnes de rééducation antifasciste. Libérés en grande majorité durant l'automne 1945, une partie des « malgré-nous » passe pourtant plusieurs années supplémentaires en captivité. Accusés de crimes de guerre par les Soviétiques, ils se sentent trahis par la France libre, et utilisés comme monnaie d'échange dans les négociations diplomatiques. »

Le dernier malgré-nous libéré est Jean-Jacques Remetter, retourné chez lui en 1955[52].

La pression française[modifier | modifier le code]

Une fois la guerre terminée, les malgré-nous furent considérés par l'opinion comme des traîtres. Ils ont également été fortement attaqués par les militants du Parti communiste français pour leurs dénonciations de la situation dans les camps d'internement soviétiques.

L'Alsace de l'après-guerre[modifier | modifier le code]

L'Alsace se relève rapidement de ses ruines, poussée essentiellement par sa position géographique. L'amitié franco-allemande instaure pour la première fois de l'histoire une paix durable dans la région.

Conséquences de la rivalité hégémonique franco-allemande[modifier | modifier le code]

L'alternance de la domination franco-allemande, le fait pour la région d'être toujours en première ligne de l'affrontement de ces deux grandes puissances européennes, la crainte permanente de la guerre, les mesures prises par les Français et les Allemands pour « assimiler » la population alsacienne, les répressions, épurations, incorporations de force, déportations, pénuries en temps de guerre, ayant rythmé l'histoire de la région, ont laissé des traces profondes, encore perceptibles chez une partie de la population. La quasi-totalité de la population compte dans sa famille des victimes de la dernière guerre. Le sujet est souvent tabou, surtout en ce qui concerne les incorporés de force : les malgré-nous. La réintégration de l'Alsace dans la République ne s'est pas faite sans difficulté. La perception du dialecte alsacien, très proche de l'allemand, a entraîné de nombreuses maladresses, mal acceptées par la population alsacienne qui ne désire surtout pas être confondue avec ses voisins d'outre-Rhin et appelant leurs compatriotes « les Français de l'intérieur ». Une petite partie de la population a également adopté une attitude de rejet, aussi bien envers leurs concitoyens qu'envers les Allemands sans pour autant être indépendantiste. L'usage du dialecte est comme dans de nombreuses régions françaises le moyen de préserver son histoire régionale.

Brève chronologie politique[modifier | modifier le code]

- ~90 : Alsace germanique

L'Alsace fait partie de la province romaine de Germanie Supérieure[53]. - 535 : Alsace franque

Clotaire annexe une grande partie de l'Alémanie, dont l'Alsace. - 843 : Alsace germanique

L'Empire carolingien, la Francie, est divisée en trois parties (voir le Traité de Verdun). L'Alsace se trouve dans la Francie médiane, la Lotharingie (octroyée en 843 à Lothaire Ier puis en grande partie en 870 à Louis le Germanique qui avait déjà la Francie orientale après 843), qui fera partie du Saint-Empire romain germanique (fondé sous Otton Ier en 962, il durera jusqu'en 1806 sous Napoléon Ier), qui, lui, donnera approximativement l'Allemagne. - 925 : l'Alsace est rattachée au Duché de Souabe.

- 1648 : la Haute-Alsace devient française

- 1697 : les quatre cinquièmes de l'Alsace deviennent français (traité de Ryswick)

Une grande partie de l'Alsace devient française par les traités de Westphalie en 1648. Strasbourg se rend à Louis XIV en 1681. Toute l'Alsace appartient maintenant à la France, hormis la ville de Mulhouse qui décidera en 1798 de se joindre à la République Française. 1648 et 1675 sont des années-clés de la progression de la conquête de l'Alsace. - 1871 : Alsace allemande

Vaincue, la France cède l'Alsace à l'Empire allemand. - 1919 : Alsace française

L'Alsace redevient française après le traité de Versailles. - 1940 : Alsace allemande

Victorieux sur la France, le IIIe Reich annexe l'Alsace. - 1944 : Alsace française

L'Alsace redevient française. - 1982 : création de la région Alsace

- 2013 (7 avril) : Référendum sur la création d'une collectivité unique en Alsace par fusion de la région et des deux départements. Rejet dans les deux départements. Dans le Haut-Rhin le "Non" l'emporte et dans le Bas-Rhin où le "Oui" est majoritaire mais n'atteint pas le seuil requis de 25% des électeurs inscrits.

- 2016 (1er janvier) : L'Alsace intègrera la nouvelle grande région Est avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne lors de la réforme territoriale.

L'identité alsacienne dans la nation française[modifier | modifier le code]

L'Alsace possède une forte identité culturelle, à la fois française et germanique. La nation contrôlant l'Alsace a toujours cherché à effacer les liens historiques et culturels la reliant à l'autre nation. L'intégration culturelle alsacienne au sein de la nation française est essentiellement marquée par le soutien de la bourgeoisie d'Alsace à la révolution française[réf. nécessaire], puis le rejet de l’Allemagne plus massif après la Seconde Guerre mondiale. Mais beaucoup plus que la Révolution Française l'attachement à la France pour les populations rurales et le petit peuple des villes est confessionnel. Pour les catholiques la France est un pays catholique comme eux. Pour les protestants l'attachement à la France est moindre

D'après le géographe Paul Vidal de La Blache dans La France de l'Est, l'adhésion de la population alsacienne à la France a été scellée sur une base plus politique que culturelle. À ce titre, la lettre de Fustel de Coulanges adressée à Mommsen du 27 octobre 1870 (cf. Lettre de F. de Coulanges) puis le discours d'Ernest Renan à la Sorbonne le 11 mars 1882 (cf. Qu'est-ce qu'une nation ? d'E.Renan) soulignent le caractère politique inhérent à la construction d'une Nation. La confrontation entre la France et l'Allemagne est aussi une lutte entre des conceptions opposées de l'idée de Nation.

Mais jusqu'en 1870, la question de l'identité alsacienne n'était pas à proprement parler un problème. L'intégration à la France, qui commença dès 1648 avec le traité de Westphalie, s'apparentait essentiellement à un changement de souverain, les Alsaciens devenant des sujets du roi de France. Si Louis XIV prenait souvent parti pour les paysans dans leurs conflits avec les seigneurs, c'est également la stabilité retrouvée et les investissements colossaux réalisés par l'État (fortifications Vauban, creusement de canaux dont celui du Rhône au Rhin…), au fondement d'une reprise de l'activité économique, qui permirent de se concilier avec la population.

C'est surtout le célèbre écriteau placé sur le pont du Rhin, à Strasbourg, le 14 juillet 1791, pour la fête de la Fédération, Ici commence le pays de la Liberté, qui symbolise l'adhésion de l'Alsace à la communauté nationale française. L'Alsace fournit beaucoup d'officiers à la France sous la Révolution (Kléber, Kellermann), et la Marseillaise fut chantée pour la première fois par Rouget de l'Isle à l'hôtel de ville de Strasbourg. L'Alsace fut un pays de commerçants, d'artisans, de bourgeois indépendants qui soutinrent la Révolution et les Républiques. La masse de la population était surtout concernée par des intérêts purement confessionnels.

Ainsi, les Alsaciens ont conservé leur culture germanique et leur réseau social traditionnel, tout en s'enrichissant de la culture française. La moindre tension franco-allemande suffisait à mettre en doute le sentiment national des protestants. Lorsqu'éclate le conflit contre la Prusse en 1870, c'est en citoyens, sous l'étendard français, que combattent les Alsaciens. La résistance de Belfort, qui ne fut pas annexée par les Prussiens, et la conduite héroïque des troupes françaises en très nette infériorité numérique à la bataille de Frœschwiller-Wœrth ne sont pas étrangères à cette considération.

Mais le facteur déterminant de l'attachement à la France n'est pas ethnique ou linguistique mais lié au fait que la nation française, en 1871, est encore fondée sur les valeurs catholiques. À l'opposé, pour les protestants jusque là intégrés dans un État catholique, la guerre de 1870-71 et l'annexion à l'Empire Allemand s'annonce comme une revanche[54]. Une phrase courante désignait les protestants comme pro-allemand et les catholiques comme pro-français. Ainsi, lors de l'incorporation des recrues, après octobre 1872, les campagnes catholiques comptent beaucoup de réfractaires, alors que dans le village protestant de Baldenheim, les conscrits défilent dans les rues derrière un drapeau portant l'inscription « Vive Guillaume, Empereur d'Allemagne »[55].

Culture[modifier | modifier le code]

Le folklore alsacien, contes, légendes, croyances populaires, etc., est un folklore germanique rhénan, légèrement teinté de latinité et de celtisme[56].

Symboles[modifier | modifier le code]

La cigogne[modifier | modifier le code]

La cigogne est attachée à de nombreuses légendes[57], en particulier celle d'apporter les bébés dans les familles.

Quasiment disparue dans les années 1970, elle a fait l'objet d'une stratégie associative de repeuplement. Celle-ci s'avère efficace, notamment grâce à la création de centres de réintroduction[58]. Les cigognes sont désormais présentes sur de nombreux toits d'églises et autres édifices publics d'Alsace, et parfois sur le toit de maisons de particuliers. Contrairement aux cigognes qui, dans bien des pays (Hongrie, pays baltes par exemple), placent leurs nids sur des pylônes, les cigognes d'Alsace, aidées par les paniers posés par les habitants, les installent sur des bâtiments, généralement à une hauteur élevée.

Héraldique[modifier | modifier le code]

L'ancien blason d'Alsace est en fait une juxtaposition de deux blasons historiques, celui du landgraviat de Haute-Alsace (actuel département du Haut-Rhin) et celui de Basse-Alsace (actuel département du Bas-Rhin) qui est représenté contourné. Ce blason a été reproposé par Robert Louis et homologué par les deux préfets en 1948[59]. Il est encore utilisé par la Région de gendarmerie d'Alsace (porté sur les uniformes des gendarmes en Alsace), mais n'est plus utilisé par le conseil régional d'Alsace. Le blason actuel est le blason historique alsacien. Il a été créé au XVIIe siècle sous le Saint-Empire et adopté ensuite sous le régime français par l'Intendance d'Alsace[60] [réf. incomplète]. Il a été récemment[Quand ?] réhabilité par le Conseil régional d'Alsace. Il fusionne le blason historique de Basse-Alsace (De gueules à la bande d'argent côtoyée de deux cotices fleuronnées du même) symétrisé par Courtoisie héraldique et le blason historique de Haute-Alsace (De gueules à la bande d'or accompagnée de six couronnes du même, trois en chef et trois renversées en pointe). Il s'agit d'une fusion, et non d'une juxtaposition comme c'est le cas pour le blason précédent. Il se blasonne ainsi : de gueules à la bande d'argent accompagnée de deux cotices fleuronnées du même et accostée de six couronnes d'or ordonnées en orle, celles de la pointe opposées à celles du chef : les six couronnes du blason du Haut-Rhin sont ajoutées au blason du Bas-Rhin.

Drapeau de la Région Alsace[modifier | modifier le code]

Drapeau administratif

Après son rattachement à la France, le drapeau officiel de la région Alsace a été calqué sur le blason.

Dans un premier temps, on s'est basé sur le blason de 1949 qui juxtapose les blasons départementaux (ci-dessus à gauche) mais, depuis 1990 environ, la région Alsace a décidé de reprendre le blason historique (ci-dessus à droite) qui date lui du XVIIe siècle[réf. nécessaire].

Il a la même signification historique que le blason régional et que les blasons départementaux fusionnées. Ce drapeau reprend les couleurs alémaniques traditionnelles rouge et blanc auxquelles il ajoute 6 couronnes jaunes qui symbolisent les aspirations de la dynastie des Habsbourg originaire d'Alsace. Les Habsbourg ont régné sur les différents peuples de l'Europe centrale durant plusieurs siècles. Le landgraviat de Haute-Alsace était une propriété originelle de la maison féodale dont la Stammburg Habichtsburg ou Habsburg se trouve dans la région, aujourd'hui du côté suisse du Rhin. La bande blanche en travers ornée de part et d'autre de dentelle blanche est le symbole des comtes de Werd qui régnèrent sur le nord de la région qu'on retrouve également le blason de ville de Strasbourg, les couleurs étant inversées. Le fond rouge est commun aux deux blasons départementaux.

Rot un Wiss

Le drapeau Rot un Wiss est un drapeau alsacien historique qui n’a plus de reconnaissance officielle. Le drapeau du Reichsland Elsaß-Lothringen (1871-1919) s’inspire de ce drapeau en y ajoutant simplement une croix de Lorraine d’or.

Les langues régionales en Alsace[modifier | modifier le code]

D'après une étude[61] réalisée dans les années 1970-80, l'Alsace comptait alors une centaine de dialectes dont la majeure partie appartenait à l'alémanique.

La langue régionale majoritaire : l'alsacien[modifier | modifier le code]

L'alsacien fait quelques emprunts lexicaux au français et a été longtemps la langue maternelle de la plupart des habitants. La première mention du dialecte alsacien date de 1369. L'historien E. Tonnelat y évoque les dits de Nicolas de Bâle : « c'est la première fois à notre connaissance que le mot de langue est appliqué à un dialecte allemand, « Elsasser Sproche » (l'alsacien). » Il est un dialecte alémanique comme celui parlé en Suisse alémanique, dans le Bade-Wurtemberg, l'ouest de la Bavière et le Vorarlberg autrichien. Il est parlé dans les trois quarts du Bas-Rhin et tout le Haut-Rhin sauf ses parties romanes. Le Rhin ne constitue donc nullement une frontière linguistique en ce qui concerne les dialectes.

Bernard Wittmann écrit dans Une histoire de l'Alsace, autrement : « L'emploi de l'allemand à la place du latin vient renforcer la liberté conquise par les bourgeois en les affranchissant de la collaboration des ecclésiastiques pour la rédaction des chartes ou des correspondances officielles. L'emploi de l'allemand, langue du peuple, contribuera à l'émancipation des Alsaciens... Longtemps avant l'Allemagne, l'Alsace avait fait usage de l'allemand à la place du latin... À Strassburg, la première charte allemande du « Urkundenbuch » est datée du 25 juin 1261... Dans les territoires des évêques de Basel comprenant une bonne partie de la Haute-Alsace, la première charte en allemand apparaît en 1255... En Allemagne, c'est seulement au XIVe que l'allemand fit timidement son entrée dans des documents officiels. ... Le mardi 16 février 1524, le vicaire Dieboldt Schwartz inaugurait la première messe en allemand dans la crypte de la cathédrale de Strassburg. »

Dans son Impossible Alsace : Histoire des idées autonomistes (Minorités), Jean-Clause Streicher écrit qu'après le traité de Wesphalie, la France a favorisé la venue en Alsace « de bourgeois natifs de France, par conséquent plus sujets et plus obéissants… toute l'Alsace serait accoutumée aux mœurs, affection et langue françaises. »

La politique linguistique de la France républicaine tendait à s'opposer à l'usage de l'alsacien ne lui attribuant aucune fonction officielle dans sa propre région. L’Alsace n'a néanmoins pas subi directement les lois et réformes de l'éducation nationale française de la Troisième république française jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, car l'Alsace faisait alors partie de l’Allemagne. Les écoles enseignaient alors l'allemand standard, seule langue officielle, comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Durant la période de 1871 à 1918, la langue française restait enseignée dans les enclaves romanes (situées au fond de quatre hautes vallées des Vosges et dans les villages francophones de l'actuel département de la Moselle).

Le français est l'unique langue officielle en vigueur pendant l'entre-deux-guerres et après la Seconde Guerre mondiale.

À la suite de la déconnexion progressive de l'alsacien d'autres parlers allemands, l'alsacien de nos jours ne suit plus l'évolution de l'allemand, gardant ainsi des formes linguistiques germanique-allemandes archaïques.

Dans le but de préserver l'alsacien, il existe depuis 1992 des sections bilingues paritaires en Alsace où l'enseignement est dispensé pour moitié en français et pour moitié en allemand standard, ayant l'avantage d'avoir une orthographe fixe et une forte présence dans les médias écrits ou audiovisuels. À l'heure actuelle, elles concernent environ 5 % des élèves. Au lycée, les élèves peuvent passer l'abibac. L'alsacien peut être parlé en maternelle et enseigné ou parlé en primaire. Cependant, l'écrit est en allemand, considérant que celui-ci est la version écrite commune de l'ensemble des dialectes alsaciens.

Une partie de la population alsacienne parle encore aujourd'hui couramment la langue locale, l'alsacien, qui est une langue alémanique. Le reste est essentiellement composé de quelques communes jouxtant le Territoire de Belfort et dans les pays welche autrefois de patois roman, comme les vallées de Saint-Albray, de la Weiss (Orbey) et de la Liepvrette (Sainte-Marie-aux-Mines), quelques enclaves dans le massif des Vosges traditionnellement de parlers oil lorrains, en Alsace Bossue ou autour de Wissembourg, où les pratiques respectives des francique rhénan et francique méridional sud-occidental demeurent avérées, quoiqu'en déclin. L'alsacien est la deuxième langue autochtone de France après le français si on considère l'occitan comme un ensemble de parlers non-homogènes.

Le célèbre Barabli[62] de Germain Muller est entré dans l'histoire de l'Alsace (un spectacle en dialecte critique et drôle, qu'actualisait en permanence un comédien-auteur-metteur en scène à forte personnalité). Des pièces de théâtre en alsacien sont toujours représentées et parfois retransmises sur la chaîne de télévision France 3 Alsace.

Voilà un aperçu de l'alsacien à travers une comparaison avec le français et trois autres langues germaniques (l'allemand, le néerlandais et l'anglais) :

| français | allemand | alsacien | néerlandais | anglais |

|---|---|---|---|---|

| terre | Erde | arde | aarde | earth |

| ciel | Himmel | hemmel | hemel | heaven, sky |

| eau | Wasser | wàsser | water | water |

| feu | Feuer | fiir | vuur | fire |

| homme | Mann | mànn | man | man |

| femme | Frau | frài/frau | vrouw | woman |

| manger | essen | assa | eten | eat (to) |

| boire | trinken | trenga/trenke | drinken | drink (to) |

| grand | groß | groos | groot | great |

| petit | klein | klain/glen | klein | little, small |

| gros/gras | dick/fett | déck/fat | dik/vet | thick/fat |

| nuit | Nacht | nààcht | nacht | night |

| jour | Tag | däi/dag | dag | day |

| aujourd'hui | heute | hit/héta | vandaag/heden | today |

| hier | gestern | gecht | gisteren | yesterday |

| demain | morgen | morn | morgen | tomorrow |

| matin | Morgen | morjia/morga | morgen | morning |

| midi | Mittag | médeu/médag | middag | noon, midday |

| soir | Abend | oowe/ova | avond | evening |

| être | sein (du bist) | sén (du béch) | zijn | be (to) |

| avoir | haben | hove/hàn | hebben | have (to) |

| ceci/cela | dies/das | dess/tsal | dit/dat | this/that |

| oui | ja | jà | ja | yes |

| non | nein | nee/naij | nee | no |

Les parlers diffèrent d'un secteur à l'autre. Exemples : une tarte s'appelle weiha à Mulhouse, mais kuecha dans le nord ; une pomme de terre se dit ardapfel à Mulhouse, et grùmber à Strasbourg.

Beaucoup de mots courants (bonjour, merci, au revoir) sont prononcés en français (bouchour, merssi, aurevoar), ce qui était interdit pendant l'occupation allemande. Dans le Haut-Rhin, on dit defanture et ce n'est que dans le nord que l'on utilise schoaeufanster.

Voir aussi la liste établissant la correspondance des toponymies alsaciennes en français et en allemand.

Le welche[modifier | modifier le code]

Welsch, en allemand, est un mot qui signifie « étranger parlant une langue romane ». La même racine proto-germanique *walha explique le mot Gaule en français et son dérivé gaulois. En anglais, le terme de la même origine est welsh et désigne les Gallois. On le retrouve dans la toponymie aussi comme Welschensteinbach, nom allemand d'Eteimbes ou Welschoth pour Audun-le-Roman. Il sonnait et sonne encore de façon assez péjorative. Les Alsaciens de langue alémanique ont appelé ainsi les Alsaciens de langue romane qui habitaient les hautes vallées vosgiennes mais aussi toutes les autres populations de langue romane que ce soit en Lorraine ou dans le reste de la France. Ce terme, francisé en « welche », fut introduit par Voltaire dans le français littéraire. Curieusement, les intéressés ont adopté le terme pour se désigner eux-mêmes.

Le welche est la forme prise localement par le dialecte lorrain. Il est presqu'éteint. Diverses initiatives tentent de garder vie à ce patois. À Orbey, le welche est enseigné au collège et utilisé pour la messe ; le hameau de Tannach a monté un spectacle comique dans cette langue. Dans le Bas-Rhin, Neuviller-la-Roche organise les rencontres des « tables de patois »

Les vallées welches le sont vraisemblablement depuis très longtemps. Deux hypothèses existent :

- Des peuplades gallo-romaines venues de la plaine alsacienne auraient fui les invasions germaniques au IIIe siècle et au IVe siècle pour se réfugier dans ces vallées isolées. Des toponymes romans datant de l'époque carolingienne semblent confirmer cette hypothèse.

- Des monastères et abbayes lorrains possédant des terres sur le versant alsacien les auraient fait défricher par des paysans venus de Lorraine. Ces possessions sont attestées dès le XIIe siècle.

Les deux hypothèses ne semblent d'ailleurs pas contradictoires dans la mesure où la première expliquerait pourquoi ces terres alsaciennes auraient intéressé des Lorrains : on y parlait déjà un patois roman, on pouvait donc y envoyer des Lorrains sans craindre une trop grande hostilité de la part de la population locale.

- Autre hypothèse : l'Alsace est conquise par Louis XIV au terme du traité de Westphalie (1648) et de Nimègue. Pour cela, il s'est allié aux Suédois qui ont massacré du nord au sud 66 % de la population. Ils pillaient les vallées « intéressantes », c'est-à-dire avec château ou couvent et prieuré ; ainsi, du nord au sud, ce sont les vallées de Sainte-Marie (château et prieuré), de Kaysersberg (couvent de Pairis à Orbey) ainsi que la vallée plus au Sud (Muhlbach) qui sont détruites totalement. Ce sont ces vallées qui vont garder un patois roman car, vidées de leurs habitants, les terres vont être offertes à ceux qui les prendront. Ce sont les Vosgiens voisins de la région de Gérardmer, Cornimont et Saint-Dié qui vont venir avec leur patois roman. Ainsi de nos jours, en terre alémanique, les noms des villages restent romans (Lapoutroie, Hachimette, Orbey…) contrastant avec les communes voisines (de Kaysersberg, Alspach, Ammerschwihr…) de même les noms de famille d'origine vosgiennes (Petitdemange, Didierjean, Batot…) contrastant avec les Muller, Meyer et autres Schmidt de la plaine.

Le francique[modifier | modifier le code]

Historiquement le terme francique désigne la langue des Francs ou des régions peuplées par les Francs. Ce terme a été repris par les germanistes pour désigner certains dialectes de la langues allemandes

Deux dialectes franciques sont parlés en Alsace :

- Le francique rhénan lorrain en Alsace Bossue

- Le francique méridional dans l'Outre-Forêt

Le Jéddischdaitsch[modifier | modifier le code]