1 Thaler Suisse Argent

Métal:

État:

Date:

1723

Suisse, Genève (Canton). Grande pièce de monnaie en argent de type Thaler.

Année de frappe : 1723

Dénomination : Thaler

Lieu d'émission : Genève (Canton Suisse)Références : Davenport 1767, Divo 1007, KM-69.

Poids : 27,06 g

Diamètre : 40 mm

Matière : Argent

Avers : Christogramme enluminé (IHS) au-dessus des armes de Genève (aigle couronné / clé) dans un feuillage.

Légende : RÉPUBLIQUE DE GENÈVE

Revers : Couronne au-dessus d'un aigle héraldique à deux têtes dans un cercle intérieur. Date (17-23.) divisée par la queue de l'aigle en dessous.

Légende : POST TENEBRAS LUX . 17 23 .

Dans le christianisme latin de l'Europe occidentale médiévale (et donc parmi les catholiques et de nombreux protestants d'aujourd'hui), le christogramme le plus courant est « IHS » ou « IHC », désignant les trois premières lettres du nom grec de Jésus, iota-eta-sigma, ou ??S. La lettre grecque iota est représentée par I, et l'êta par H, tandis que la lettre grecque sigma est soit dans sa forme lunaire, représentée par C, soit dans sa forme finale, représentée par S. Comme les lettres de l'alphabet latin I et J n'ont pas été systématiquement distinguées avant le XVIIe siècle, « JHS » et « JHC » sont équivalents à « IHS » et « IHC ».

L'évêché de Genève fut dès l'origine suffragant de l'archevêché de Vienne. Les évêques de Genève avaient le statut de prince du Saint-Empire romain germanique depuis 1154, mais durent mener une longue lutte pour leur indépendance contre les gardiens (advocati) du siège, les comtes de Genève puis les comtes de la Maison de Savoie. En 1290, ces derniers obtinrent le droit d'installer le vice-dominus du diocèse, le titre de vidame de Genève fut accordé aux comtes de la Maison de Candie sous le comte François de Candie de Chambéry-Le-Vieux châtellenie de Savoie, ce fonctionnaire exerçait une juridiction mineure dans la ville sous l'autorité de l'évêque. En 1387, l'évêque Adhémar Fabry accorda à la ville sa grande charte, base de son autonomie communale, que chaque évêque à son avènement devait confirmer. Lorsque la lignée des comtes de Genève s'éteignit en 1394 et que la maison de Savoie prit possession de leur territoire, prenant après 1416 le titre de duc, la nouvelle dynastie chercha par tous les moyens à placer la ville de Genève sous son autorité, notamment en élevant des membres de sa propre famille au siège épiscopal. La ville se protégea en s'unissant à la Confédération suisse (en allemand : Eidgenossenschaft), s'unissant en 1526 à Berne et Fribourg.

La Réforme protestante toucha Genève. Alors que Berne favorisait l'introduction du nouvel enseignement et exigeait la liberté de prêcher pour les réformateurs Guillaume Farel et Antoine Froment, la catholique Fribourg renonça en 1511 à son allégeance à Genève. En 1532, l'évêque catholique romain de la ville fut obligé de quitter sa résidence pour ne jamais y revenir. En 1536, les Genevois se déclarèrent protestants et proclamèrent leur ville république. Le chef protestant Jean Calvin fut basé à Genève de 1536 à sa mort en 1564 (sauf un exil de 1538 à 1541) et devint le chef spirituel de la ville. Genève devint un centre d'activité protestante, produisant des œuvres telles que le Psautier genevois, bien qu'il y ait eu souvent des tensions entre Calvin et les autorités civiles de la ville. Bien que la ville proprement dite resta un bastion protestant sous saint François de Sales, une grande partie du diocèse historique revint au catholicisme au début du XVIIe siècle.

Durant la Révolution française (1789-1799), les factions aristocratiques et démocratiques se disputent le contrôle de Genève. En 1798, cependant, la France, alors sous le Directoire, annexe Genève et ses environs.

6

Pièces

(3205 X 1576 pixels, taille du fichier: ~1M)

Posté par: anonymous 2024-07-30

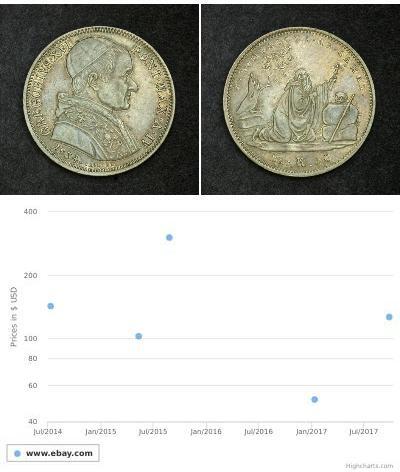

1723, Switzerland, Geneva (Canton). Beautiful Large Silver Thaler Coin. aVF Mint Year: 1723 Denomination: Thaler Mint Place: Geneva (Swiss Canton)Condition: Minor deposits, otherwise about VF!References: Davenport 1767, Divo 1007, KM-69. R! Weight: 27.06gm Diameter: 40mm Material: Si ...

(740 X 373 pixels, taille du fichier: ~70K)

Posté par: anonymous 2020-11-15

1600,Schweiz-Genf, Stadt und Kanton. 1600-2000. Taler 1723. Davenport 1767, HMZ 2-339. Schöne Patina. Winzige Schrötlingsfehler, etwas justiert, sehr schön.

(740 X 365 pixels, taille du fichier: ~70K)

Posté par: anonymous 2020-11-16

1600,Schweiz-Genf, Stadt und Kanton. 1600-2000. Taler 1723. Davenport 1767, HMZ 2-339. Kleines Zainende, Schrötlingsfehler, sehr schön.

(1200 X 574 pixels, taille du fichier: ~259K)

Posté par: anonymous 2015-08-25

Switzerland, Geneva, thaler, 1722, ornate shield of arms, IHS in rayed sun above, rev. crowned double-headed eagle (KM.66; Dav.1767), very fine or better

(1445 X 735 pixels, taille du fichier: ~174K)

Posté par: anonymous 2015-05-02

1723,SWITZERLAND. Geneva. Taler, 1723.KM-69; Dav-1767. Dark toned.

(1077 X 509 pixels, taille du fichier: ~156K)

Posté par: anonymous 2014-05-19

1723, Switzerland, Geneva (Canton). Large Silver Thaler Coin. Rare! Mint year: 1723 Denomination: Thaler Mint Place: Geneva (Swiss Canton) Reference: Davenport 1767, Divo 1007, KM-69. R! Condition: Minor planchet imperfection at 5 o'clock, otherwise a nice VF+ Weight: 27.11gm Di ...

Vous pourriez être intéressé par les pièces suivantes

2025-05-10

- New coin is added to 1/10 Gulden Antilles néerlandaises (1954 – 2010) Argent

1/10 Gulden Antilles néerlandaises (1954 – 2010) Argent

Le groupe a 11 pièces / 6 prix

⇑

NETHERLANDS ANTILLES 1/10 Gulden 1963 - Silver 0.640 - Juliana - XF/aUNC - 3928

2025-05-10

- Historical Coin Prices

Vous pourriez être intéressé par...

-300-150-l_gsHgTydE8AAAGWyKdtX7tA.jpg)